Escribió que la vida carece de sentido — luego ganó el Premio Nobel y murió tres años después con un billete de tren sin usar en el bolsillo.

Un espacio para compartir ideas, imágenes, propuestas, versos y la esperanza de un mundo mejor... Tel. 849 637 3922.

miércoles, noviembre 05, 2025

Albert Camus

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

Marie Curie. Ya había hecho historia como la primera mujer en ganar un Premio Nobel.

Mira esta fotografía de principios del siglo XX. Una madre está sentada tranquilamente con sus dos hijas. Podría ser cualquier retrato familiar de esa época: tierno, ordinario, sin nada destacable.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

🔔Parrandas Navideñas a Ritmo de Merengues🔔 Navidad Felix 🎅 Del Rosario 🎄...

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

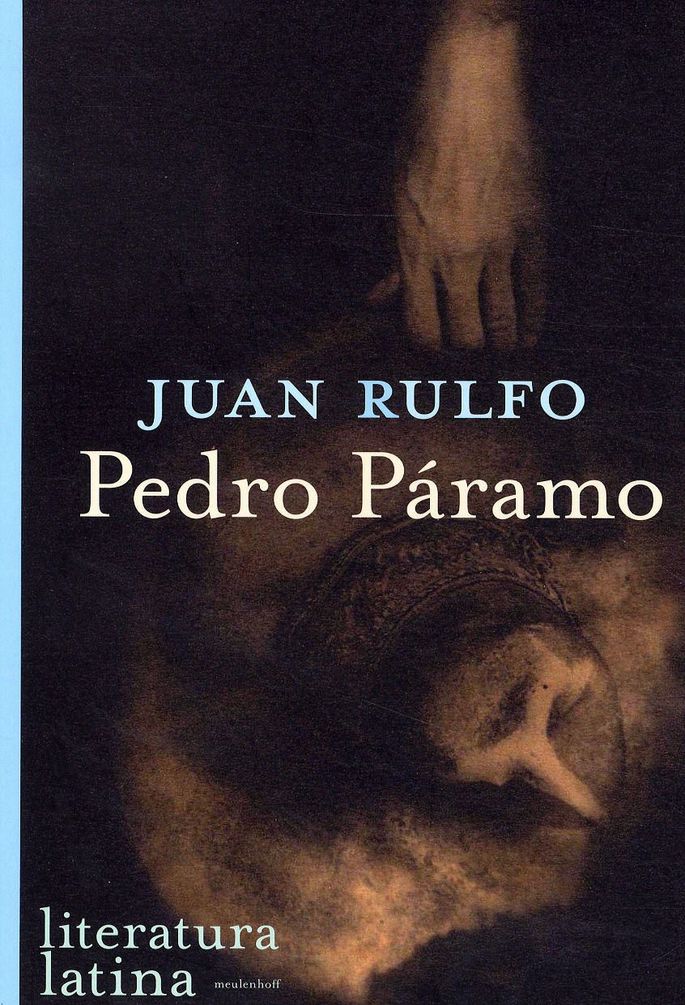

Pedro Páramo de Juan Rulfo: resumen, personajes y análisis

Pedro Páramo es una novela escrita por el mexicano Juan Rulfo en el año 1955, que se ha convertido en un clásico de la literatura. Se enmarca en un tópico literario universal: el hijo que busca a su padre para reclamar su lugar. Encarna también una realidad propia del mundo latinoamericano del siglo XX: el papel del caciquismo y la violencia en la conformación social.

Ambos aspectos no se excluyen sino que se implican, resumen la construcción de un imaginario patriarcal. Pero ¿qué interpretación podemos darle a esta obra? ¿En dónde radica su importancia? ¿Qué la hace una obra de valor universal?

Resumen de Pedro Páramo

El relato comienza cuando Juan Preciado decide ir en busca de su padre, Pedro Páramo, al pueblo de Comala. Este viaje representaba el cumplimiento de la promesa hecha a su madre, Dolores Preciado, en su lecho de muerte.

Juan Preciado en Comala

Cuando Juan Preciado llega a Comala, descubre que su padre está muerto y, junto a él, ha muerto prácticamente todo el pueblo, evidencia de que ya no queda nada de la Comala vivaz que su madre tanto añoraba.

Es recibido primero por el espíritu de Abundio, quien lo conduce a los espíritus de Eduviges Dyada y Damiana Cisneros. Por medio de las narraciones de los difuntos, Juan reconstruye la historia de su padre.

Pedro Páramo se enamora de Susana

Pedro Páramo era hijo de Lucas Páramo. Desde niño se había enamorado de Susana, hija de Bartolomé San Juan. Sin embargo, Susana se casó con Florencio y, cuando este murió, comenzó a perder la lucidez. Nada de esto le importaba a Pedro, sino tener a Susana, a lo cual se oponía firmemente don Bartolomé.

Tras la conquista del poder y de Susana

A la muerte de su padre de Pedro, el joven heredó la hacienda Media Luna. Desde entonces, empeñó toda su vida en conquistar el poder en Comala, valiéndose de fraudes, asesinatos, violaciones y chantajes. Su motivación oculta era recuperar a Susana.

A fin de hacerse fortuna, Pedro se casó en comunión de bienes con Dolores Preciado, de cuyas propiedades se apoderó. Tan pronto Dolores vio que Pedro Páramo se convertía en un tirano, lo abandonó para siempre junto a su hijo, Juan Preciado.

Consolidación del poder de Pedro Páramo

Pedro Páramo reconoció y se ocupó de su hijo ilegítimo Miguel Páramo, un joven corrupto, asesino y violador, que murió a caballo tras saltar unos linderos que su padre había levantado. Pedro Páramo sobornó al padre Rentería para que le diera la absolución, a sabiendas de que la familia del sacerdote había sido blanco de los crímenes de Miguel.

Asesinato de Bartolomé San Juan

En vista de que el poder atesorado no intimidaba a Bartolomé San Juan, Pedro Páramo decidió mandarlo a matar, sin advertir que con ello precipitaba la locura definitiva de Susana. Pedro se la llevó a Media Luna y se ocupó devotamente de ella desde entonces, pero nunca pudo cristalizar su amor.

La revolución en Comala

Al llegar los revolucionarios al pueblo, el cacique determina que la mejor forma de sobrevivir es colaborar con ellos. Les ofrece más dinero que el que piden y pone trescientos hombres a su disposición.

La muerte de Susana

Entre tanto, la salud de Susana empeoraba. El día de su muerte, el pueblo llevaba a cabo una gran fiesta, en lugar de guardar luto por la pérdida que afligía al proveedor de todos sus bienes. Indignado, Pedro Páramo decidió vengarse del pueblo, “cruzando los brazos” hasta que Comala muriera de abandono y hambre junto a su patriarca.

La muerte de Pedro Páramo

Aunque pareciera que Pedro Páramo muere apuñaleado por Abundio Martínez, una lectura más atenta permite entender que Pedro Páramo muere viejo, solo y deshecho, como piedras que se desploman.

La muerte de Juan Preciado

Tras esta experiencia misteriosa, Juan es hospedado por los aún vivos Donis y Dorotea, sometida por este a una relación incestuosa. Los murmullos de las almas penitentes de Comala agobian a Juan Preciado de tal manera, que muere de pavor en el medio de la calle. Al morir Dorotea, ambos son enterrados en la misma fosa, desde donde Juan cuenta su historia.

Personajes principales

Juan Preciado: protagonista. Se dirige a Comala en busca de su padre.

Dolores Preciado: primera esposa de Pedro Páramo y madre de Juan Preciado. Espera que su hijo le cobre a su padre los bienes que le robó.

Pedro Páramo: cacique de Comala, propietario de la hacienda Media Luna y de casi todo el pueblo. Su propósito es conquistar el amor de Susana San Juan.

Lucas Páramo: padre de Pedro Páramo. Piensa en su hijo como un holgazán.

Miguel Páramo: hijo ilegítimo pero reconocido de Pedro Páramo. Tiene conductas criminales.

Susana San Juan: amiga de infancia y segunda esposa de Pedro Páramo. Comienza a perder la razón con la muerte de su primer marido y luego de su padre.

Bartolomé San Juan: padre de Susana San Juan.

Justina Diez: cuidadora de Susana San Juan durante su estancia en la hacienda Media Luna.

Fulgor Sedano: capataz de la hacienda Media Luna. Aliado de Pedro Páramo. Muere asesinado por los revolucionarios.

Gerardo Trujillo: abogado de Pedro Páramo. Espera obtener de él una compensación económica por todos los encubrimientos del pasado.

Abundio Martínez: arriero, hijo ilegítimo y no reconocido de Pedro Páramo.

Refugio: mujer de Abundio Martínez.

Eduviges Dyada: hospedera de Comala, antigua amiga de Dolores Preciado. Recibe a Juan Preciado.

Damiana Cisneros: cocinera de la hacienda Media Luna.

Padre Rentería: párroco de Comala que se deja manipular y usar por los ricos y poderosos, especialmente por Pedro Páramo.

Ana Rentería: sobrina del padre Rentería. Víctima de una violación perpetrada por Miguel Páramo.

Donis: habitante de Comala que vive con Dorotea, y la mantiene cautiva en su propia casa.

Dorotea: mujer de Donis. Responsable de conseguirle mujeres al criminal Miguel Páramo.

Tartamudo: mensajero que informa a Pedro Páramo sobre el asesinato de Fulgor Sedano.

Revolucionarios: campesinos sublevados contra el orden político y económico. Destacan Perseverancio y Casildo.

Damasio, el Tilcuate: ayudante de Pedro Páramo, infiltrado entre los revolucionarios para controlarlos.

Otros personajes: Matilde Preciado, Florencio, Inés Villapandio, Gamaliel Villalpandio, Micaela, Rogelio, el caballo Colorado, Inocente Osorio, Toribio Aldrete, Terencio Lubianes, Ubillado, Isaías, Jesús, Margarita, María Dyada, Sixtina Cisneros, Filoteo Aréchiga, Galileo, Chona, Filomeno, Melquíades, Juliana, Sóstenes, Prudencio, doña Ángeles, doña Fausta y los indios.

Te puede interesar: novelas cortas para leer en una jornada.

Análisis de Pedro Páramo

El relato de Pedro Páramo no es simple. Múltiples voces se entrelazan en un universo donde pareciera que las acciones se sobreponen unas a otras en un tiempo circular y mítico.

De acuerdo con Alberto Vital en un texto titulado Pedro Páramo, esta novela logra sintetizar dos corrientes que buscaban un lugar en la literatura mexicana de principios del siglo XX. Por un lado, la corriente nacionalista, anclada en el imaginario del campo y/o la revolución. Por el otro, la universalista, ansiosa por la experimentación literaria.

Por ende, Rulfo capta dos procesos de transformación: uno estético en lo que a literatura se refiere; y otro sociocultural en cuanto a la historia narrada, el cual trasciende cualquier sesgo ideológico.

Estructura narrativa y estilo de la novela Pedro Páramo

Vital advierte también que la obra presenta dos grandes líneas de acción: una volcada sobre el destino de Juan Preciado y otra sobre el destino de Pedro Páramo. Pero ¿cómo se exponen en el texto?

Pedro Páramo se estructura en sesenta y nueve pasajes que se intercalan sin seguir un orden cronológico. Cada fragmento es un hilo narrativo distinto en la voz de diversos personajes. Las superposiciones temporales, saltos y elipsis son imagen de los ecos fantasmagóricos que, como el flujo del pensamiento, se atraviesan unos a otros sin un orden aparente.

La primera de esas voces es la de Juan Preciado, quien cuenta la motivación y la historia de su viaje a Comala, aunque desconocemos el tiempo de su enunciación. El relato de Juan Preciado cede espacio a otras voces narradoras.

No sabemos si estas voces solo podrían ser silenciadas con la muerte del último de los descendientes de Pedro Páramo. Lo que sí sabemos es que Juan Rulfo hace que estas voces espectrales, pertenecientes al mundo de los muertos, convivan con el mundo de los vivos con la mayor naturalidad, lo que nos introduce en el estilo del realismo mágico.

Te puede interesar: Realismo mágico: características, autores y obras.

El lenguaje y las expresiones populares

El escritor se ancla en los giros del lenguaje popular y el horizonte cultural mexicano y, por qué no, latinoamericano. Pero su estilo narrativo le confiere tal fuerza significante que logra darle a este mundo universalidad.

La investigadora María Luisa Bastos plantea que el centro de cada episodio se desarrolla a partir de frases tomadas de la tradición literaria o propias del idioma.

Así, Juan Rulfo acude al lenguaje popular y desarrolla núcleos narrativos sobre la base de diversos recorridos figurativos. Bastos expone algunos tópicos construidos a partir de giros populares del lenguaje: «"ir muy lejos" y sus variantes; "el hilo de la vida" y sus variantes; "la edad de oro"; "el Edén primordial"».

A propósito de la frase “ir muy lejos” y sus versiones, Bastos señala las acciones de Pedro Páramo y sus hijos. Por ejemplo, Miguel es un criminal de apetitos desbordados, que muere al sobrepasar literalmente los límites impuestos por su padre; mientras que Juan Preciado muere en su pretensión de “llegar lejos” para reclamar el lugar del padre.

Para María Luisa Bastos, la frase y el principio “el hilo de la vida” se expresa también en otras variantes como “la luz” o “la llama”, y encarna diversas significaciones fundamentales en el texto. A veces, es la débil luz que guía a los personajes; otras, presagios funestos.

La edad de oro y ese edén primordial están representados en el mundo de las ilusiones y ensimismamientos de los personajes, especialmente de Dolores y Susana, aunque podemos decir que también de Pedro. La primera, anhelante de una Comala primaveral y vivaz, incapaz de advertir o concebir sus nuevos derroteros.

La segunda, Susana, vive en los delirios de su pasado. Pero además, ella es en sí misma la ilusión de Pedro Páramo, que recuerda su infancia con ella como un tiempo primordial y mítico al que anhela volver. En palabras de Bastos, “Susana ha sido eje secreto de la vida del hombre Pedro Páramo”, y es, de hecho, el móvil principal de sus acciones.

Caciquismo y tiranía

La historia de Pedro Páramo resulta para nosotros la imagen metafórica del dilema universal del ordenamiento patriarcal. Al mismo tiempo, es la imagen historizada de un pueblo transido por el caciquismo, el autoritarismo, la violencia, la arbitrariedad, la complicidad con el poder y la superstición, y que está condenado a su destrucción.

El personaje de Pedro Páramo es el arquetipo del tirano que concentra el poder y los medios para controlar el destino colectivo a su servicio. Incluso, pretende controlar el orden del más allá, es decir, del trasmundo, por medio de sus relaciones intimidantes con la Iglesia.

Pero el cacique es también un hombre y no más que un hombre desamado, cuyo poder resulta inútil para alcanzar la trascendencia. No la logra por medio del amor de Susana ni tampoco de la memoria colectiva. Su violencia descarnada borra a Comala y, con Comala, Pedro Páramo es borrado.

Trascendencia y olvido

La autarquía de Pedro es, de alguna manera, un orden autofágico, destinado a comerse a sí mismo. Pedro Páramo consume todo a su paso incluso después de morir.

Pedro es un progenitor y un proveedor, pero no es un padre en el sentido entrañable del término. Sus hijos no pueden, por lo tanto, ni ser hijos ni ser hermanos. Son espectros, sombras de su padre, que compiten con él (Miguel), que resienten de él (Abundio), que le cobran a él (Juan).

Como un Saturno que devora a sus hijos, Juan Preciado es devorado por el universo de su padre, que es la negación de toda humanidad, de toda libertad, de toda trascendencia. Como la arquetípica Sara del Antiguo Testamento, Juan se pierde a sí mismo cuando voltea a ver un pasado yermo sin nada que ofrecer.

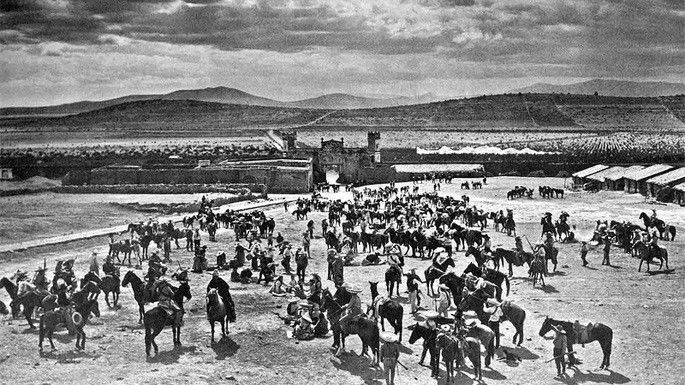

La revolución como precipitación del fin

Quizá la novela Pedro Páramo represente la muerte simbólica del orden filicida que sacrifica a los hijos para que el autoritarismo domine.

Después de todo, la revolución que avanza sobre Comala tampoco tiene la fuerza para transformar las cosas, apenas para acelerar su destrucción. No la tiene porque adolece de sustancia.

—Como usté ve, nos hemos levantado en armas.—¿ Y?—Y pos eso es todo. ¿Le parece poco?—¿ Pero por qué lo han hecho?—Pos porque otros lo han hecho también. ¿No lo sabe usté? Aguárdenos tantito a que nos lleguen instrucciones y entonces le averiguaremos la causa. Por lo pronto ya estamos aquí.

Pedro Páramo, de Juan Rulfo

En la representación de Rulfo, la revolución no está unificada ni tiene un sentido claro, sino que responde a intereses diversos. La revolución es una nueva expresión, colectiva expresión de un orden violento y arbitrario. En la mirada del personaje de Pedro la revolución carece de toda trascendencia histórica y apenas es reconocida como una oportunidad para el saqueo y el poder.

El significado de Pedro Páramo

Blas Matamoro, en un ensayo titulado El nombre del padre, hace alusión al significado del nombre de Pedro Páramo. Por un lado, Pedro significa piedra; por el otro, el páramo es un lugar de temperaturas extremas y, por lo tanto, desierto. El nombre es ya el presagio de lo que el lector encontrará.

A esta ecuación, Matamoro añade a tres elementos fundamentales, a saber:

- El héroe inicia un viaje en busca del padre ansiando ocupar su lugar, un tópico de la literatura universal;

- Sin embargo, al contrario del paradigma clásico, el héroe lo hace por mandato materno;

- La madre impone como condición que espere a su muerte.

Estos tres elementos se conjugan con toda naturalidad en el marco de la cultura como la latinoamericana, donde conviven en tensión el orden patriarcal y la matricentralidad.

Pedro Páramo, esta piedra del desierto, es el padre ausente, incorpóreo, espectral. Por eso, el destino procurado por Juan Preciado no puede ser la reivindicación. El viaje de Juan es, para Blas Matamoro, un descenso a los infiernos. El autor dice «...el héroe va a los infiernos a buscar a su padre, pues allí está el padre, muerto. Llegar al lugar del padre es llegar al reino de la muerte. Encontrarse con el padre es morir, quedarse a vivir con los muertos».

De allí la importancia de la imaginación simbólica, expresada en el lenguaje mítico. Por ejemplo, para Matamoro este lenguaje se ve reflejado incluso en los lugares, tales como Comala, Contla, la Media Luna y Los Confines.

Dice el autor que Comala está en el borde externo de la vida. Contla, como si de una Atlántida se tratase, es una tierra que todos buscan pero nadie encuentra. La Media Luna es testigo de los andares del caballo del difunto y, por último, Los Confines es donde se encontraría el padre.

Otra cosa, aun más trascendente, señala Blas Matamoro que Pedro Páramo: «Es el páramo de la muerte, pero la firme roca donde se asienta el edificio del orden, construido conforme a la ley».

Entonces, Pedro Páramo actúa como dador de vida, como proveedor, como destinador de la muerte, como legislador, como juez, como vengador, como castigador, como un ser incorpóreo, como jefe de ejércitos, en fin, como un dios. Se afirma así el orden mítico del personaje y del relato.

Rulfo recoge el universo de las creencias, la imaginación simbólica y las tradiciones propias de la cultura latinoamericana, a las cuales ni siquiera la muerte puede silenciar. Ellas viven, son concomitantes, y son las que dan sentido y trascendencia a la red de vidas deshechas de Pedro Páramo.

Referencias

También te puede interesar:

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.