La víspera de Navidad de 1983, Paul Newman entró en un refugio de Manhattan, vestido con un simple suéter azul marino y llevando dos cajas de madera.

Un espacio para compartir ideas, imágenes, propuestas, versos y la esperanza de un mundo mejor... Tel. 849 637 3922.

viernes, octubre 31, 2025

La víspera de Navidad de 1983, Paul Newman entró en un refugio de Manhattan

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

En el silencio invernal de 1992, un coche se detuvo frente a una modesta casa en Rockford

En el silencio invernal de 1992, un coche se detuvo frente a una modesta casa en Rockford, Michigan. Una mujer bajó, envuelta en un largo abrigo de lana. Con la cabeza gacha, subió lentamente los pocos escalones que llevaban a la puerta de entrada. Esa mujer era Elizabeth Montgomery.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

Fiódor Dostoyevski

30 de octubre de 1821 nace Fiódor Dostoyevski, novelista ruso, fue uno de los escritores más grandes de la literatura rusa. Es reconocido por algunos como el fundador del existencialismo.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

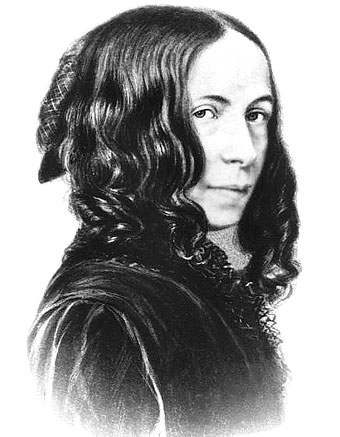

Elizabeth Barrett Browning (Coxhoe Hall, Durham, 1806 - Florencia, 1861) Poetisa británica.

(Coxhoe Hall, Durham, 1806 - Florencia, 1861) Poetisa británica. Publicó el poema épico La batalla de Maratón a los catorce años, una traducción del Prometeo encadenado de Esquilo (1833) y los poemarios El Serafín y otros poemas (1838) y Poemas (1844). En 1846 se casó en secreto con Robert Browning, con quien huyó a Italia; tal pasión alimentó sus mejores composiciones, reunidas en Sonetos del portugués (1847). Escribió también la novela en verso Aurora Leigh (1856).

Elizabeth Barrett Browning

Procedente de una familia numerosa y acaudalada (su padre tenía propiedades en Jamaica), Elizabeth Barrett vivió durante varios años en el campo, y luego en Londres, aislada como una incurable y bajo la dulce y penosa tiranía paterna, dedicada al estudio y a la traducción de los clásicos y a la composición de poesías que, publicadas a partir de 1820, le procuraron la amistad de hombres como William Wordsworth y Walter Landor.

La muerte de un hermano, ocurrida antes de que su familia se estableciese en la casa londinense de Wimpole Street, agravó su dolencia nerviosa. Una recopilación de sus poesías titulada simplemente Poemas (1844) y algunos ensayos en prosa le dieron popularidad. Notable impresión, debida a su vínculo con una cruda realidad social, causó particularmente la composición El lamento de los niños, denuncia del trabajo infantil publicada antes de Poemas; en ella los mismos niños cuentan sus miserables condiciones y las fatigas y tormentos impropios de su tierna edad, con la elocuente fuerza de una plegaria. Edgar Allan Poe juzgó que el canto se hallaba henchido "de una nerviosa e indomable energía, de un horror sublime en su simplicidad".

Elizabeth Barrett vivió todavía una existencia oscura hasta 1845, año en que, tras una breve correspondencia originada en la admiración mutua, logró conocer a Robert Browning. La escritora provocó en el pacífico poeta una crisis que, por única vez en su vida, le llevó a desafiar los convencionalismos sociales y a proponer a la amiga la rebelión contra la voluntad paterna, el matrimonio secreto y la huida, todo lo cual suponía una terrible responsabilidad. El amor que ardió en el corazón de la poetisa después de una primera y vacilante negativa le inspiró los Sonetos del portugués (1847), posiblemente la única de sus obras nacida bajo el signo de la auténtica poesía. Una vez consciente de su sentimiento, fue precisamente ella quien apresuró, con ansia medrosa, la boda furtiva y la huida.

En 1846 los Browning se establecieron en Florencia, en la casa Guidi, y allí vivió Elizabeth Barrett Browning en "suprema felicidad" el resto de su existencia, junto al marido y al hijo (nacido en 1849), y escribiendo poesías inspiradas en el Risorgimento italiano, la admiración por Napoleón III y los problemas sociales, morales y políticos de la época, composiciones que quedaron recogidas en Las ventanas de casa Guidi (1851) y Poesías ante el congreso (1860). En 1856 publicó Aurora Leigh, una extensa novela en verso.

Cómo citar este artículo:

Tomás Fernández y Elena Tamaro. «Biografia de Elizabeth Barrett Browning» [Internet]. Barcelona, España: Editorial Biografías y Vidas, 2004. Disponible en https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/browning_elizabeth.htm [página consultada el 31 de octubre de 2025].

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

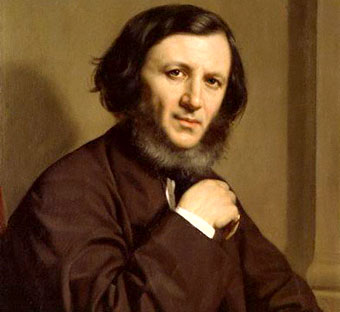

Robert Browning (Camberwell, 1812 - Venecia, 1889) Escritor británico.

(Camberwell, 1812 - Venecia, 1889) Escritor británico. Es uno de los mejores poetas ingleses del siglo XIX y el forjador de la técnica del monólogo dramático. Empezó escribiendo poesía bajo la influencia de Shelley. A partir de Paracelso (1835) y de Sordello (1840), se centró en situaciones y en personajes históricos. Obtuvo la consagración con Campanas y granadas (1841-1846). En Florencia escribió La Nochebuena y la Pascua (1850) y Hombres y mujeres (1855). En 1861 regresó a Londres, donde publicó Dramatis personae (1864) y su obra maestra, El anillo y el libro (1868-1869). También merece mencionarse su obra Idilios dramáticos (1879).

Hijo único de un funcionario del Banco de Inglaterra, Robert Browning siguió estudios poco sistemáticos y sólo hasta la adolescencia. En 1833 dio a conocer de manera anónima su primer volumen de poesía, Pauline. Dos años más tarde adquirió cierto renombre con Paracelso (1835), poema dramático sobre la vida del alquimista suizo, seguido de Sordello, en 1840. Se trata del período en el que el autor se inspiró tanto en Lord Byron como en Shelley, los dos modelos reconocibles en sus versos iniciales.

En 1844 entabló amistad con la poetisa Elizabeth Barrett, enferma y sujeta a los dulces celos de su padre, y, violando por primera y única vez las normas sociales, la convenció de huir con él a Italia tras un matrimonio secreto. Los Browning abandonaron Londres y se trasladaron a vivir a Pisa y a Florencia; en la casa Guidi de esta última ciudad vivieron tranquilamente quince años y nació su hijo, el escultor Robert Barrett (1849-1912). Además de incursionar en la escritura teatral sin demasiado éxito, entre estos años y 1870 produjo lo más relevante de su abundante obra lírica, sobre todo a partir de Dramatic Lyrcs (1842), seguido, entre otros, por Hombres y mujeres (1855), que incluye piezas tan singulares como "Fra Filippo Lippi" y "Andrea del Sarto", sutiles artes poéticas elaboradas a través de las figuras de artistas del Renacimiento italiano.

Tras la muerte de su esposa en 1861, Browning regresó a Londres. Pertenecen a este fructífero período Dramatis Personae (1864) y la que se considera su obra maestra, El anillo y el libro (1868-1869), uno de las composiciones líricas más largas de la tradición británica, con sus casi veinte mil versos, en los que diez personajes vierten distintos puntos de vista acerca de un crimen ambientado en la Italia del siglo XVI. En 1878 regresó a Italia, donde publicó Idilios dramáticos (1879-1880) y Asolando (1889); se le deben también excelentes traducciones de clásicos griegos.

Figura fundamental del período victoriano, es imposible desconocer la importancia de los hallazgos formales de Browning, que perfeccionó un recurso indispensable de los grandes poetas del siglo XX, como T.S. Eliot y Ezra Pound: se trata del monólogo dramático, en el que la voz del poeta se refugia en máscaras o personificaciones extraídas de la historia o de la mera invención del artista. Consiguió así construir voces diferenciadas de extraordinaria vivacidad y delicadeza, que se presentan y se contrastan en multitud de perspectivas, lo que enriquece el poder analítico y existencial del poema.

Cómo citar este artículo:

Tomás Fernández y Elena Tamaro. «Biografia de Robert Browning» [Internet]. Barcelona, España: Editorial Biografías y Vidas, 2004. Disponible en https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/browning_robert.htm [página consultada el 31 de octubre de 2025].

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

jueves, octubre 30, 2025

Avencemos hacia la conformación de un gran frente democrático y revolucionario.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.