La vorágine es una novela escrita por el autor colombiano José Eustasio Rivera. Fue publicada en 1924, y es considerada la obra maestra de Rivera y un clásico de la literatura colombiana y latinoamericana.

La novela es una obra de denuncia social sobre la violencia y la situación de explotación que se vivió en la selva amazónica como consecuencia de la fiebre del caucho entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX.

La novela está escrita en un estilo que revela influencias tanto del romanticismo como del modernismo, como lo muestra la siguiente frase con que inicia el libro:

Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia.

Resumen de la novela

La vorágine contiene un prólogo, un epílogo y está dividida en tres partes. La mayor parte de la novela es narrada por el personaje principal, Arturo Cova, un poeta que decide huir con su amante Alicia hacia Casanare.

En La vorágine, algunos de los temas que sobresalen son los siguientes:

- La naturaleza de los llanos colombo-venezolanos y la selva amazónica, y su influencia en el carácter de sus personajes.

- La denuncia social de la violencia y explotación de los caucheros a muchas personas, en su mayoría colombianas, representativas de todas las etnias, géneros y regiones (indios, mujeres, blancos, negros, niños, mestizos, mulatos).

- Los romances malogrados.

A continuación, te presentamos un resumen completo de la novela.

Prólogo

Fue escrito por José Eustasio Rivera y está dirigido al ministro de Colombia. El autor hace referencia a la situaciones de los caucheros colombianos, y a los manuscritos de Arturo Cova, "criticando" su estilo lleno de regionalismos.

Primera parte

Arturo Cova nos cuenta su historia y la de Alicia. Alicia estaba condenada a casarse con un terrateniente viejo pero rico. Ella decide tener un amorío con Arturo Cova, un poeta culto, mujeriego y pobre, esperando que esto logre salvarla del matrimonio.

Pero el prometido de Alicia condena a la cárcel a Arturo, y la pareja de amantes decide huir al Casanare. Allí encuentran a los amigos que los acogen y ayudan: don Rafo, y la pareja de Griselda y Fidel Franco.

Franco, quien tiene una fundación, la empeña con la promesa de que Zubieta, el dueño de un gran hato con mucho ganado, le venda 1000 reses en rebaja, pero a cambio debe cogerlas. Esto resulta ser una mentira de Zubieta con el objeto de quitarse de encima a Barrera, un cauchero que prometía oro y riquezas buscando convencer a todos de que lo siguieran en la explotación del caucho. Entre estas personas se encuentra Griselda, a quien Barrera buscaba convencer con dulces promesas y regalos.

Griselda y Alicia, quienes solían salir solas, muchas veces encontraban a Barrera. Arturo explota en celos ante la posibilidad de que Alicia le sea infiel con Barrera, se emborracha y decide huir al hato de Zubieta. Allí se enfrenta con Barrera, quien le pega un tiro en el hombro.

Arturo sale junto con el mulato Correa tras de Franco a coger los toros, pero a su regreso descubre que Barrera ha mandado asesinar a Zubieta. Barrera trae a un juez corrupto, y obliga a los demás obreros a ser testigos de que el crimen fue cometido por Arturo y Franco.

Ambos descubren que Griselda y Alicia los han abandonado. Estallan en cólera, locura y euforia, incendian los llanos y huyen:

La devoradora falange iba dejando fogatas en los llanos ennegrecidos, sobre cuerpos de animales achicharrados, y en toda la curva del horizonte los troncos de las palmeras ardían como cirios enormes.

El traquido de los arbustos, el ululante coro de las sierpes y de las fieras, el tropel de los ganados pavóricos, el amargo olor a carnes quemadas, agasajáronme la soberbia; y sentí deleite por todo lo que moría a la zaga de mi ilusión (...).

Segunda parte

Arturo Cova, Franco, Correa y el Pipa huyen al Vichada. Allí encuentran diferentes tribus indígenas. Están los aborígenes del bohío, descritos como dóciles, astutos y desconfiados, quienes los aprovisionan para el viaje.

Luego encuentran a la tribu nómada de los guahibos. Son descritos como una tribu ingenua, supersticiosa y rudimentaria. Arturo y sus camaradas son bienvenidos por la tribu, la cual los despide con una gran fiesta al ritmo de tambores, bailes y chicha fermentada.

Al reanudar el viaje, casualmente encuentran a Helí Mesa, quien había estado bajo el mando de Fidel Franco cuando todavía era parte del ejército.

Helí contó cómo fue engañado por Barrera y cómo este había traicionado a todos los hombres y mujeres que lo seguían. Les había hecho entregar todas sus posesiones y los dejó como esclavos bajo el dominio de dos de sus camaradas. Los encadenaron y lanzaron un bebé a los caimanes.

En medio de estos abusos, Helí aprovecha para escaparse junto con dos indios maipireños. Los fugitivos deciden continuar hacia el Vaupés, buscando vengarse de Barrera. Los maipireños perecen en una de las fuertes cascadas del río. El Pipa se fuga con los indios guahibos.

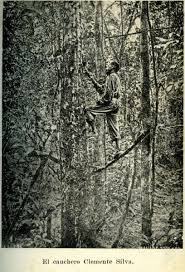

En el Guaviare encuentran al anciano cauchero Clemente Silva. El anciano, que se encuentra muy enfermo, tiene sus piernas llenas de llagas, y, entre las llagas, gusanos. Ha sufrido todo tipo de maltratos durante 16 años. Su espalda está cubierta de las cicatrices de los latigazos. El anciano cuenta que es originario de Pasto, y salió en búsqueda de su hijo de 12 años, quien había huido con los caucheros. Luego de haberlo estado buscando por ocho años, durante los cuales él mismo fue cauchero y esclavo, lo encuentra ya enterrado.

Tercera parte

Cova y sus compañeros continúan su camino junto con Clemente Silva. Se proponen recoger los huesos del hijo de Silva, los cuales fueron decomisados por el Cayeno, para luego continuar con su venganza.

Clemente Silva continúa narrando cómo cambió de dueño de cauchero en cauchero. Silva buscó quedarse cerca a la tumba de su hijo, en las selvas brasileras, hasta que pudiera exhumar sus huesos. En este tiempo duró perdido dos meses en la selva, durante los cuales perdió la razón y sus compañeros perecieron.

Cova y sus compañeros llegan a ver a la madona, Zoraida Ayram, la cual pide que "traicionen" a Cayeno en nombre de una deuda que este tiene con ella.

Allí encuentran a Ramiro Estévanez, un antiguo amigo de Cova, y al Váquiro, quienes presenciaron la masacre de San Fernando del Atabapo, bajo el dominio del coronel Funes. Cova, para ganar el favor y la confianza de la madona, se hace su amante.

Cova y sus compañeros encuentran a Griselda, quien fue adquirida por la madona, y trae noticias de Alicia. Asegura que Alicia siempre fue fiel a Arturo, y aún sigue como esclava de Barrera.

Arturo finalmente logra reencontrarse con Alicia, y luchando vence a Barrera. Alicia da a luz a un sietemesino, hijo de Arturo, y temiendo que el recién nacido se contagie de alguna peste, todos huyen a la selva.

Epílogo

Es el fragmento de una carta que el cónsul de Manaos dirige al ministro de Colombia y que da cuenta de la suerte de Cova y sus compañeros con esta frase:

Ni rastro de ellos. ¡Los devoró la selva!

Personajes de la novela

La vorágine contiene un conjunto de personajes atravesados por la violencia de la explotación cauchera y el amor. A continuación, te contamos uno a uno quiénes son los personajes principales de la narración.

Arturo Cova

Arturo Cova es el narrador y el personaje principal de la novela. Es un joven tolimense que estudió en la capital. Es intelectual y poeta.

Buscando escapar de la cárcel, Arturo decide huir con su amante, Alicia, y se lanza a la aventura escapando a la selva.

Tiende a soñar despierto, cavilar y divagar. Vive enamorado del amor, más que de alguna mujer específica, y tiene cierta nostalgia romántica.

Sueña con enamorarse perdidamente, con envejecer junto a su amada, en algún lugar remoto y con una vida sencilla.

Frecuentemente, su carácter educado y culto es interrumpido por ataques impulsivos que se juntan con el abuso del alcohol, los celos enfermizos y su gusto por las apuestas.

Tiene momentos de absoluta locura, irracionalidad y destrucción, en los que pierde hasta la noción del tiempo. Es moralmente débil, pero es fiel a sus amigos.

Dato curioso: el personaje Arturo Cova existió en la vida real, y Rivera pudo haberlo conocido (o haber escuchado de él) en sus viajes, y pudo basarse en él para crear su personaje.

Un par de testimonios dicen haber conocido a Arturo Cova: el primero afirma que fue un cauchero que tenía a su cargo 16 peones; el segundo afirma que conoció a Arturo Cova y este vendió el manuscrito de su diario a Rivera.

Alicia

Alicia es una joven capitalina educada en piano y costura. Es muy temerosa, no sabe montar a caballo y su piel se resiente al rayo del sol.

A este personaje lo conocemos por sus diálogos con Arturo, y por las descripciones de Arturo, las cuales cambian según su estado de ánimo.

Con frecuencia Alicia sufre, llora, o soporta la fiebre de alguna enfermedad contraída en la selva.

También, la conocemos por sus reproches a Arturo debido a sus infidelidades, y, sobre todo, por haberla condenado a la selva. Tal vez por esto ella lo trata con indiferencia. Alicia tiene mirada y voz apesadumbrados. Sobre su belleza, Arturo dice:

"En verdad no es linda, mas por donde pasa los hombres sonríen".

Clemente Silva

Clemente Silva es un cauchero muy anciano y enfermo, originario de Pasto. Se convierte en cauchero buscando a su hijo de 12 años. El niño huyó con los caucheros y este era el único familiar que tenía.

El anciano es esclavizado y, luego de buscar a su hijo por 8 años, lo encuentra ya muerto. Desde entonces el anciano cargaba sus huesos como único tesoro.

Es considerado por todos como un hombre confiable, venerable y sabio. Su cuerpo está cubierto de las cicatrices que han dejado los latigazos de sus amos, y sus pantorrillas están llenas de llagas con gusanos que le han dejado las sanguijuelas.

Aún conserva la cordura, la honra y el sentido común, y ha salido bien librado de la locura que produce la selva en los hombres. Es el "rumbero" con más experiencia, es decir, es quien se ubica y conoce mejor cuál rumbo tomar en la selva.

La niña Griselda

La niña Griselda es una mulata alegre, coqueta y rechoncha. Es amable y amistosa. Aunque es la esposa de Fidel Franco, coquetea con Arturo Cova y es una de sus amantes.

Es muy amiga de Alicia, y aunque no es descrita como una mujer bella, (según Arturo es simple y común) sabe atraer a los hombres con su carisma. Esta es la primera impresión que tenemos de ella:

"Era una hembra morena y fornida, ni alta ni pequeña, de cara regordeta y ojos simpáticos. Se reía enseñando los dientes anchos y albísimos, mientras que con mano hacendosa exprimía los cabellos goteantes sobre el corpiño desabrochado".

Fidel Franco

Fidel Franco es de origen antioqueño. Estudió en la capital y luego ingresó al ejército. Se rumora que desistió del ejército luego de asesinar a su capitán por tener una aventura con Griselda.

Tiene carácter de líder. Es el compañero de locuras, incendios y venganzas de Arturo Cova. Esta es la primera descripción que encontramos de él:

"Era cenceño y pálido, de mediana estatura, y acaso mayor que yo. Cuadrábale el apellido al carácter y su fisonomía y sus palabras eran menos elocuentes que su corazón. Las facciones proporcionadas, el acento y el modo de dar la mano advertían que era hombre de buen origen, no salido de las pampas, sino venido a ellas".

Clarita

Clarita es una venezolana caída en la desgracia. Como simple mercancía, fue apostada y perdida por un guerrillero venezolano. Termina abandonada en el hato de Zubieta.

Desde entonces ha tratado de costear su viaje de regreso a Venezuela ganándose el favor y el gusto de los hombres, aunque siempre recibe de ellos falsas promesas.

Físicamente la destacan sus dientes de oro. Su sueño es regresar a su tierra natal, Ciudad Bolívar, y pedir perdón a sus padres.

El Pipa

Llegó a trabajar en una gran hacienda de los llanos cuando era tan solo adolescente.

Luego de soportar todo tipo de maltratos, asesina a uno de los compañeros abusivos. Condenado a muerte, es rescatado por los indios.

El Pipa ha convivido con diferentes tribus y etnias indígenas; habla más de veinte lenguas aborígenes. Puede ubicarse y sobrevivir en la selva por sí mismo. Es muy hábil para engañar: cuenta todo tipo de aventuras en las que es difícil saber dónde está la verdad. Ha estado muchas veces preso.

El Pipa hace lo necesario para sobrevivir: es salteador, pirata, remador, cauchero, vaquero, roba, prende incendios, se disfraza, traiciona.

El viejo Zubieta

Es el rico dueño de un gran hato y de muchas cabezas de ganado. Pero tiene una gran debilidad por el alcohol y las apuestas.

Muchos tratan de que Zubieta les venda ganado a bajo precio pero él es muy astuto: entre chiste y chanza, juegos y apuestas, trucos y engaños, nunca se deja ganar.

Frecuentemente se encuentra borracho en la hamaca, desentendido de las labores del hato y de sus trabajadores.

Barrera

Es un cauchero que ha llegado al Casanare buscando que lo sigan con promesas de riqueza fácil, regalos de sedas, perfumes, fotografías y mercancías finas.

Viste de manera elegante y, a la hora de halagar, convencer y ganar la opinión favorable de sus enemigos es exageradísimo en sus discursos.

Es muy hábil para mostrarse como amigo de todos o como una gran víctima, y es capaz de fingir humillarse ante sus enemigos para ganar su favor.

Análisis de la novela

En La vorágine se empiezan a fusionar la ficción y la realidad: el periodismo, la crónica y la literatura. El prólogo y el epílogo, dirigidos al ministro de Colombia, son un llamado de atención al gobierno de la nación neogranadina.

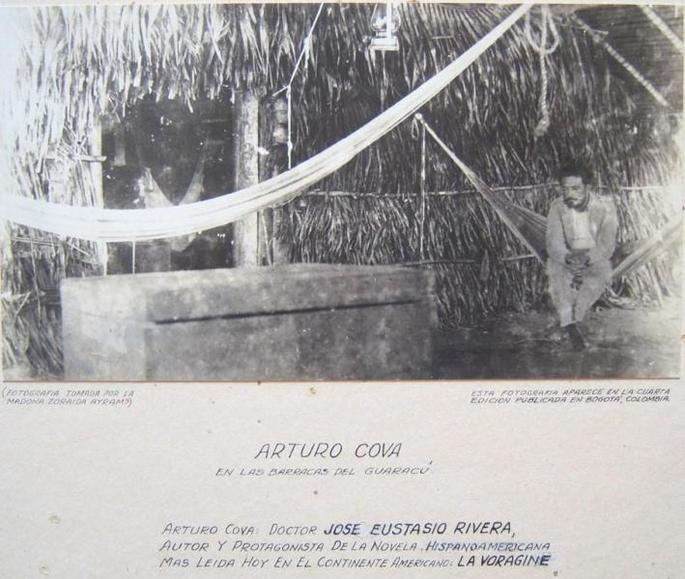

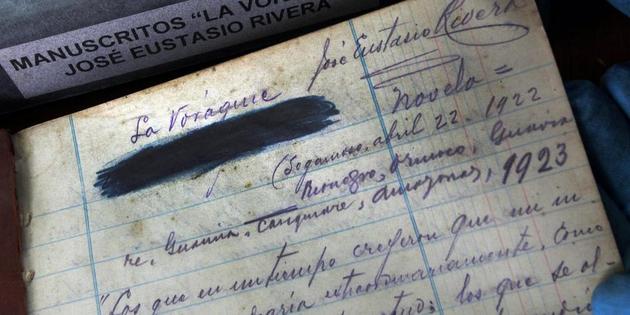

El recurso del uso de un manuscrito original, adjudicado al aventurero Arturo Cova, en el cual se basa La vorágine, proviene del Quijote, novela que dice estar basada en los manuscritos de Cide Hamete Benengeli, y sirve para dar credibilidad a la historia.

Además, en los registros históricos se encuentra Arturo Cova, un hombre involucrado con el negocio de la explotación del caucho, y algunos testigos dicen haberlo conocido.

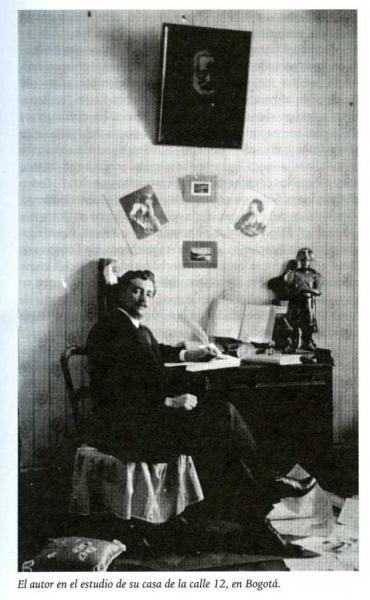

En las primeras publicaciones de la novela también aparecía un par de fotografías: en la primera, un hombre sentado en una hamaca, identificado como Arturo Cova, y en la segunda, un hombre trepado en un árbol desangrando el caucho, identificado como Clemente Silva.

También, muchos de los personajes estuvieron basados en personajes reales. Narciso Barrera fue basado en Julio Barrera Malo, que fue un cauchero dedicado a engañar a la gente en el Meta y el Vichada. Les entregaba baratijas y les prometía riquezas. La gente lo seguía por los ríos Orinoco y Negro, donde él los vendía como esclavos a caucheros con los que había adquirido deudas, como Miguel Pezil, quien aparece en La vorágine como el turco Pezil, y Tomás Funes, quien aparece como el coronel Funes.

Además está la inserción de historias por medio de testigos que también son personajes de la novela. Así, aprendemos detalles sobre el sistema de ultrajes y cómo lograban perpetuar la esclavitud de los caucheros gracias al relato de Clemente Silva.

También la masacre de San Fernando del Atabapo en el Putumayo a cargo del coronel Funes es narrada en detalle por el Váquiro.

El uso de recursos narrativos, como el manuscrito, las fotografías, el uso de testimonios y entrevistas, sirven para dar credibilidad a la narración como hecho verídico, documentado con base en fuentes reales, igual que en el periodismo. Esto responde a la intención de llamar la atención del gobierno y de la comunidad internacional para que intervinieran y pusieran fin a los abusos.

Si quieres saber más sobre la explotación de los caucheros en Colombia, te puede interesar El abrazo de la serpiente.

Contexto histórico de la novela

El autor pertenece a la generación del centenario, la cual tenía cómo preocupación reflexionar sobre el establecimiento político, cultural y limítrofe de Colombia como nación.

En el clima del momento estaban en boga los problemas fronterizos. Muchos territorios fueron cedidos a los países vecinos a principios del siglo XX.

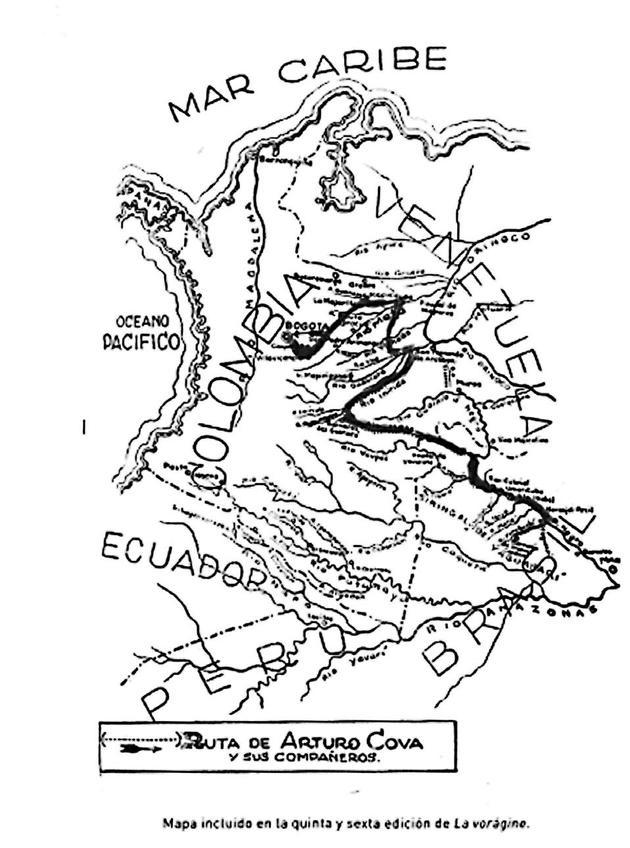

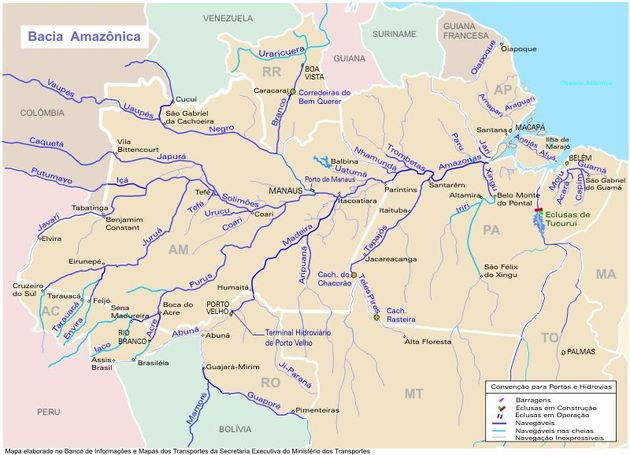

Las fronteras y los territorios en los que predominaba la selva, en los que era difícil penetrar, fueron abandonados por el gobierno. Estos incluían todos los departamentos parte de la región de Amazonas: Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés, Meta, Vichada y Amazonas. El abandono permitía que prosperara la corrupción, las guerrillas y la explotación por parte de nacionales y extranjeros.

Historia de la escritura de La Vorágine

La vorágine fue escrita en dos años durante los viajes que Rivera realizó con la Comisión Limítrofe Colombo-Venezolana, en 1922, cuya función era trazar los límites en la selva entre los dos países.

Las condiciones de la comisión eran tan precarias que no contaban con mapas ni con los instrumentos elementales para el trabajo. Por esto Rivera renunció y continuó solo.

La comisión comenzó su ruta por el río Magdalena, luego entraron por el Orinoco.

Rivera continuó su viaje solo hasta que contrajo paludismo en un caserío en Orocué, donde escribió gran parte de su novela. Allí encontró a un antiguo compañero de comisión y decidió reintegrarse.

Continuó su viaje hacia Manaos y luego de vuelta, documentando durante su viaje la explotación de los caucheros en las selvas de Venezuela, Colombia y Brasil.

La vorágine y sus adaptaciones

La vorágine, además de ser una obra maestra, es un clásico que sigue generando nuevas lecturas, adaptaciones e interpretaciones en las diferentes expresiones de las artes.

Ya en 1931, la obra de Rivera había inspirado al músico y compositor Jesús Bermúdez Silva para su obra Torbellino.

Por su parte, en 1949, el director de cine mexicano Miguel Zacarías llevó a la gran pantalla una adaptación de la novela titulada Abismos de amor.

En Colombia, la novela ha encontrado eco en el formato televisivo con dos miniseries, una de 1975 producida por RTI, y otra en 1990 rodada en siete episodios por RCN.

Asimismo, en 2017, la obra de Rivera fue convertida en una novela gráfica por Óscar Pantoja y José Luís Jiménez y publicada por Resplandor Editorial.

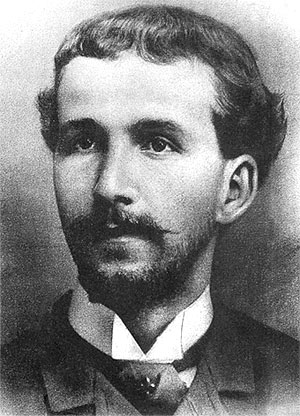

Sobre José Eustasio Rivera

Rivera (1888-1928) nació en Huila, en una población entonces llamada San Mateo, (hoy es Rivera en honor a su apellido). Sus padres estaban dedicados a diferentes labores en el campo, y dos de sus tíos fueron generales de la República.

Rivera se educó en colegios religiosos donde sobresalió por sus habilidades con las letras. Estudió becado en la Escuela Normal de Ibagué y después ingresó a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional. Se graduó como abogado con la tesis Liquidación de la herencias.

Fue reconocido por sus primeros poemas y sonetos. Su primer libro, Tierra de promisión (1921), consiste en cincuenta y cinco sonetos. En sus sonetos, el paisaje y la geografía son los protagonistas a los cuales el escritor da fuerza desde su subjetividad. La vorágine es su gran obra maestra. El escritor murió en Nueva York en 1928, por causa de una enfermedad desconocida, aunque se sospecha que la pudo haber contraído en alguno de sus viajes a la selva.

Tomado de Cultura Genial.