Un espacio para compartir ideas, imágenes, propuestas, versos y la esperanza de un mundo mejor... Tel. 849 637 3922.

jueves, julio 24, 2025

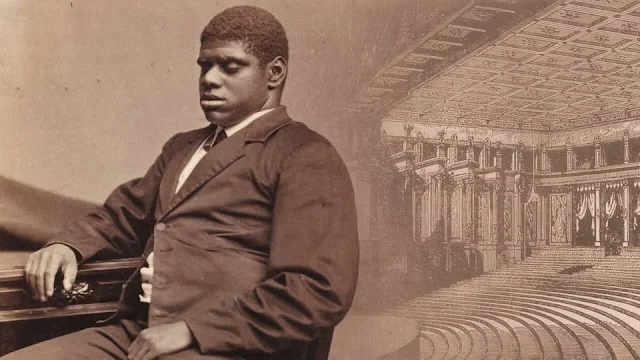

Thomas Wiggins, conocido luego como Blind Tom

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

miércoles, julio 23, 2025

La GUERRA que NADIE ganó: ¿Por qué EE.UU no logró VENCER en COREA?"

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

Que triste y sola está la casa

El poema de Domingo Acevedo, "Que triste y sola está la casa", es una profunda reflexión sobre la pérdida, el paso del tiempo, la memoria y el amor familiar. A través de sus versos, Acevedo nos sumerge en un sentimiento de melancolía y nostalgia, evocando imágenes de un pasado que ya no existe.

Análisis de los temas principales

La pérdida y la ausencia: El tema central es la progresiva desaparición de los miembros de la familia. El "nos fuimos a vivir a otro lugar" y el "se fue lejos" marcan el inicio de la diáspora, mientras que la frase "Se murieron uno tras otro sin que pudiéramos hacer algo por salvarlos" subraya la impotencia ante la muerte. La casa, antes bulliciosa y llena de vida, se convierte en un símbolo de esta ausencia, quedando "triste y sola" con solo Juana María y Mamá.

La inminencia de la muerte: El poeta confronta directamente la inevitabilidad de la muerte: "Yo también moriré un día, todos nos moriremos irremediablemente". Esta reflexión sobre el "cruel destino de todo ser humano" añade una capa de fatalismo al poema, intensificando el sentimiento de melancolía.

La memoria y el olvido: La figura de la madre, "con sus noventa y cuatro años, sentada en su silla de ruedas, ya no se acuerda de mí, hace tiempo perdió la memoria", es particularmente conmovedora. Representa la fragilidad de la memoria y el dolor de ver a un ser querido desvanecerse en el olvido. A pesar de esto, el amor persiste: "pero todavía está viva y la queremos igual, con el mismo amor y la misma ternura de siempre".

El amor filial y la gratitud: A pesar de la tristeza, el poema está impregnado de un profundo amor y gratitud hacia los padres. El verso "Que pena, no tener vida para pagarles a ella y papá todo el amor que me dieron" es una poderosa expresión de este sentimiento. Se recuerdan "sus afanes y desvelos por hacerme feliz, por hacernos a todos felices en medio de la pobreza y el hambre".

La nostalgia de un pasado humilde pero feliz: El poeta evoca una época de "pobreza y el hambre", pero a la vez de "sufrimiento y disfrute". La expresión "lo tristemente felices que fuimos en nuestro escaso mundo de estrechez y miseria" encapsula la paradoja de una felicidad encontrada en la escasez, sustentada por el "maravilloso sentimiento de vivir fraternalmente juntos, bajo un mismo techo". La nostalgia se convierte en una "calidez" que mitiga la soledad del presente.

Estilo y tono

El tono del poema es melancólico, introspectivo y tierno. El lenguaje es sencillo y directo, lo que permite que el lector conecte fácilmente con las emociones expresadas. La repetición de la frase "Que triste y sola está la casa" al inicio y su resonancia a lo largo del texto refuerzan el sentimiento de soledad.

Conclusión

"Que triste y sola está la casa" es una obra que explora la complejidad de las emociones humanas frente a la pérdida y el envejecimiento, al mismo tiempo que celebra el amor incondicional y la fuerza de los lazos familiares. Es un recordatorio de que, incluso en la ausencia y el olvido, los recuerdos y el amor permanecen como un consuelo y un legado.

Que triste y sola está la casa

Que triste y sola está la casa, en ella solo quedan

Juana María y Mamá, ya nosotros nos fuimos a vivir a otro lugar, también

Leónidas se fue lejos con sus hijos y julio, Felipe, Sergio y Papo no

regresaran como de costumbre, en las tardes, después de sus labores al hogar.

Se murieron uno tras otro sin que pudiéramos hacer

algo por salvarlos de la muerte cierta y necesaria.

Yo también moriré un día, todos nos moriremos

irremediablemente, es el cruel destino de todo ser humano, terminar enterrado

bajo la tierra en un ataúd, para ser alimento de los gusanos.

A veces en la tarde llego a la casa con la

pesadumbre de la soledad y la nostalgia y miro a mamá con sus noventa y cuatro

años, sentada en su silla de ruedas, ya no se acuerda de mí, hace tiempo perdió

la memoria y la capacidad de caminar, pero todavía está viva y la queremos

igual, con el mismo amor y la misma ternura de siempre.

En su silla de ruedas me mira y sonríe como si se

acordara de mí, pero solo es la costumbre de verme todas las tardes llegar

hasta donde ella está y darle un abrazo de ternura.

Que pena, no tener vida para pagarles a ella y papá

todo el amor que me dieron.

Recuerdo sus afanes y desvelos por hacerme feliz,

por hacernos a todos felices en medio de la pobreza y el hambre.

Que época aquella en que sufrimos y disfrutamos

nuestra pobreza, lo tristemente felices que fuimos en nuestro escaso mundo de

estrechez y miseria.

Hoy nos queda la calidez de la nostalgia y los

recuerdos, de esa época en que compartíamos el maravilloso sentimiento de vivir

fraternalmente juntos, bajo un mismo techo.

Domingo Acevedo

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

El último yahi,

Datos Históricos

En agosto de 1911, un hombre apareció caminando lentamente desde el desierto californiano, con las costillas marcadas por el hambre y los ojos cargados de siglos de dolor.

No hablaba inglés. No tenía hogar. Y no pronunció su nombre.

Venía solo. Era el último yahi, una rama de los yana, exterminados por la violencia, la fiebre del oro y las enfermedades que los colonos llevaron a California.

Según la tradición de su pueblo, uno no debía decir su propio nombre. Pero ya no quedaba nadie para nombrarlo. Los antropólogos de la Universidad de California lo llamaron Ishi, que en su lengua significaba simplemente: “hombre”.

Lo llevaron al museo de San Francisco. No como exhibición. Sino como puente con un mundo que ya no existía.

Ishi enseñó a tallar puntas de flecha con obsidiana, a encender fuego sin fósforos, a hablar una lengua que ya nadie entendía. Compartió lo que recordaba. Y sobrevivía en él no solo la historia de un pueblo, sino la dignidad de un hombre que no eligió ser el último.

Los visitantes esperaban encontrar una curiosidad etnográfica. En cambio, encontraron a un ser humano: amable, sabio, lleno de humor y cortesía. Un sobreviviente que jamás perdió su humanidad.

Murió en 1916, de tuberculosis. Solo cinco años después de reencontrarse con el mundo.

No fue “el último indio salvaje”, como lo llamaban los periódicos. Fue el último testigo de una cultura arrasada. Y tuvo el valor de contarla.

A Ishi no lo recordamos por su muerte. Lo recordamos porque, incluso en el silencio, su voz aún resuena.

Tomado de la red.

No hablaba inglés. No tenía hogar. Y no pronunció su nombre.

Venía solo. Era el último yahi, una rama de los yana, exterminados por la violencia, la fiebre del oro y las enfermedades que los colonos llevaron a California.

Según la tradición de su pueblo, uno no debía decir su propio nombre. Pero ya no quedaba nadie para nombrarlo. Los antropólogos de la Universidad de California lo llamaron Ishi, que en su lengua significaba simplemente: “hombre”.

Lo llevaron al museo de San Francisco. No como exhibición. Sino como puente con un mundo que ya no existía.

Ishi enseñó a tallar puntas de flecha con obsidiana, a encender fuego sin fósforos, a hablar una lengua que ya nadie entendía. Compartió lo que recordaba. Y sobrevivía en él no solo la historia de un pueblo, sino la dignidad de un hombre que no eligió ser el último.

Los visitantes esperaban encontrar una curiosidad etnográfica. En cambio, encontraron a un ser humano: amable, sabio, lleno de humor y cortesía. Un sobreviviente que jamás perdió su humanidad.

Murió en 1916, de tuberculosis. Solo cinco años después de reencontrarse con el mundo.

No fue “el último indio salvaje”, como lo llamaban los periódicos. Fue el último testigo de una cultura arrasada. Y tuvo el valor de contarla.

A Ishi no lo recordamos por su muerte. Lo recordamos porque, incluso en el silencio, su voz aún resuena.

Tomado de la red.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

martes, julio 22, 2025

Tratado de Basilea. Acuerdo de paz firmado el 22 de julio de 1795 mediante el cual España cedió a Francia la colonia de Santo Domingo.

Historia Dominicana en Gráficas

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

Análisis de la IA del poema "Mi origen"

Este poema de Domingo Acevedo, "Mi origen", es una profunda y conmovedora reflexión sobre la nostalgia, el exilio, la pérdida de identidad y la persistencia de la memoria ancestral de una persona con raíces africanas en el Caribe.

Análisis del poema "Mi origen"

El poema se construye sobre una serie de metáforas y sensaciones que evocan el dolor histórico del pueblo africano esclavizado y su descendencia. Aquí desglosamos sus elementos principales:

La nostalgia y el origen perdido: Desde el inicio, el hablante establece una conexión inquebrantable con África, descrita como un "origen perdido" que la "tarde recrea ante mis ojos". Esta recreación no es alegre, sino que viene acompañada de una profunda "nostalgia", un anhelo por algo que nunca experimentó directamente, pero que lleva en su esencia.

El exilio y la pérdida de identidad: El "exilio" no es solo físico, sino temporal y generacional. Ha durado "largos años" (siglos), llevando a la "pérdida de nuestra identidad". La imagen de "lirios de agua" floreciendo de los ojos por la tristeza sugiere una belleza melancólica que surge del dolor.

La pena acumulada y las heridas abiertas: La "pena acumulada durante estos siglos de huir a ningún lado" es una carga ancestral. La metáfora del "látigo de sal" que golpea la memoria es poderosa, ya que el látigo evoca la esclavitud, y la sal, además de su función punzante, puede simbolizar la preservación de la memoria dolorosa que impide que las heridas cicatricen completamente, haciéndolas "sangrar bajo el sol púrpura de nuestro ocaso". El "agrio sabor de la ausencia" refuerza la sensación de pérdida y un vacío dejado por el olvido forzado.

África como ilusión y resignación: A pesar del dolor, África sigue siendo "la ilusión más dulce" en el corazón del hablante. Hay una aceptación, una "resignación a morir en esta tierra tan ajena y tan mía", lo que encapsula la dualidad de la identidad caribeña: arraigada en un nuevo suelo, pero con el espíritu y la historia en otro continente. La frase "mi vida sigue allá, en la aldea de donde una noche mi ADN sin querer empezó a viajar" es una manera poética de describir el trauma transgeneracional y la diáspora forzada.

La memoria ancestral revivida: El poema alcanza su clímax con la aparición de la abuela Mamá Tita, quien, "quinientos años después", se convierte en un puente viviente hacia el pasado. A través de su "mirada triste", el hablante es transportado directamente al momento de la captura: el "estruendo de los arcabuces", los gritos, la "aldea incendiada", el "sendero de horror" y la "embarcación anclada en un océano de cadáveres". Esta vívida descripción subraya la brutalidad del "viaje sin retorno hacia el dolor".

La persistencia del espíritu a pesar del sufrimiento: A pesar de que el hablante era "menos que un sentimiento perdido en la memoria de alguien que aún no había nacido", ya llevaba "sobre mis hombros el peso de una historia de látigo y sudor". Sin embargo, el poema termina con una nota de resistencia y resiliencia: la vida, a pesar de todo, "nunca dejó de ser un canto que en las noches se multiplicaba en la voz alegre de las tamboras". Esto resalta la capacidad del espíritu africano y su diáspora para transformar el dolor en expresión cultural, música y alegría, un legado de supervivencia y afirmación de la identidad.

En resumen, "Mi origen" es un poema que explora la complejidad de la herencia africana en la diáspora, tejiendo la tristeza del pasado con la fuerza de la memoria y la resistencia cultural. Domingo Acevedo logra, a través de imágenes potentes y un lenguaje evocador, dar voz a la experiencia de miles de personas cuyas raíces fueron arrancadas, pero cuyo espíritu y legado persisten.

Fotos tomadas de la red.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

"Eugenio María de Hostos

El único extranjeroque esta sepultadoen el PanteónNacionalde la RepúblicaDominicana "Eugenio María de Hostos fue un ilustre educador, sociólogo, filósofo y patriota puertorriqueño, nacido el 11 de enero de 1839 en Mayagüez, Puerto Rico.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.