Compartido con: Público

Por Diógenes Céspedes para acento.com.do

De 1605 a 1606 España despobló la banda norte de la isla con el pretexto de evitar el contrabando y el comercio, así como la diseminación de biblias protestantes que holandeses, franceses hugonotes e ingleses realizaban con los súbditos católicos de la Corona. Esa medida (véase los pormenores en el libro “La isla de la Tortuga”, de Peña Batlle) produjo la ocupación de la referida isla de la Tortuga y la de las Vacas por parte de filibusteros, piratas y bucaneros, quienes no encontraron oposición militar de parte de España. Finalmente, los bucaneros, a menos de un siglo, fueron los dueños de la parte oeste de la isla y fundaron a colonia esclavista más próspera de Francia. Esa parte oeste es hoy Haití.

Las devastaciones de Osorio fue un lucrativo negocio para el suspendido Escribano de Cámara Baltasar López de Castro y la Casa de Contratación de Sevilla, cuyos accionistas controlaban el Consejo de Indias, pues la despoblación se produjo a instancias de López de Castro con el fin de que se le levantara la suspensión del cargo y la segunda porque mantuvo el control del monopolio del comercio. Para el gobernador Osorio fue un alivio porque vio llegado el día de su relevo de un cargo y una isla que odiaba y, tal vez, vio su designación como un castigo. No se sabe todavía qué parte del botín le tocó a Osorio. Asunto que los investigadores deben determinar en el negocio de las despoblaciones. La única salvación de la isla era la libertad de comercio, tal como la solicitaba con insistencia al rey el arzobispo Dávila y Padilla. (Véase a Marrero I, 139-146, quien describe bien las intrigas y las causas de las devastaciones de Osorio).

Hay que recordar que estos episodios que condujeron al nacimiento de dos Estados diferentes deben ser analizados estrictamente en el contexto del siglo XVII-XVIII, época de las monarquías absolutas donde los reyes eran propietarios privados de los reinos que gobernaban y podían vender, traspasar y permutar sus territorios, incluso su propio reino. Si analizamos aquellos acontecimientos desde la óptica del surgimiento de las repúblicas a partir de la Revolución francesa cometeríamos un grave error y viviríamos con la queja eterna de que España nos abandonó y nos traspasó en 1795 a Francia como ganado. Si no adoptamos este punto de vista realista, entonces veremos nuestro pasado histórico como un “atavismo”, una maldición o una madre que abandonó a sus hijos y jamás revocaremos ese pasado. Hay que conocer el pasado para no repetir los errores que cometimos, pero quedarse en él, lamentándose eternamente y con pesimismo, es impedirnos construir hasta un imperio.

Hasta el 10 de julio de 1680, en casi todos los manuales de historia dominicana y en los textos de otros investigadores se encuentran los pormenores del origen de que haya dos repúblicas que comparten la misma isla Española:Haití y la República Dominicana.

Ramón Marrero Aristy es el menos farragoso de todos nuestros historiadores. Y lo fue porque era periodista. Él señala que «la pérdida de la parte occidental de la isla comenzaba a reconocerse como hecho consumado, cuando, al firmarse la paz de Nimega entre Francia y España, el hábil Gobernador Pouancey, sucesor de Bertrand d’Ogeron, recibió, fechado el 10 de julio de 1680, una nota del entonces Gobernador de la colonia española, don Francisco Sandoval y Castillo, en la cual este daba cuenta de dicha paz al francés, invitándole a guardar los principios de la misma, según los cuales debía crearse un régimen de convivencia entre los pobladores de La Tortuga y los legítimos ocupantes de Santo Domingo, siendo ‘preciso que Vuestra Señoría reprima et contenga a los súbditos de Francia que abitan La Tortuga prohibiéndoles no pasen de ellas a estas Costas de esta isla Española a hacer sembrados y corambres’, con lo cual el Gobernador español ‘al dar a la ocupación de la Tortuga los caracteres de un hecho cumplido, hizo un reconocimiento implícito de la validez de esa ocupación’, situación ésta que el Gobernador Pouancey aprovechó hábilmente, logrando la celebración de un convenio del que se levantó un acta en cuyo texto ‘se designaba el río Rebouc como línea de demarcación provisional de las dos porciones en que quedaba dividida la isla’.»(En La República Dominicana. Origen y destino del pueblo cristiano más antiguo de América. Ciudad Trujillo: Del Caribe, 1957, vol. 1, p. 159).

A partir de aquel 1680 todo será guerra entre las dos partes en que se dividió la isla: española y francesa, a pesar de los pactos de familia de las dos casas reales renovados de tiempo en tiempo. Ni siquiera el Tratado de Aranjuez de 1777 que legitimó definitivamente aquel reconocimiento de la parte occidental a Francia colmó el deseo de paz de la Corona española, cuya política fue de abandono de esta isla con el pretexto de desinteresar a las potencias enemigas que deseaban apoderarse de todas las posesiones españolas en América.

El asunto de la cesión de la parte este de la isla a cualquier potencia europea (Inglaterra o Francia) estuvo en la agenda de la Corona española al menos desde 1783, según Emilio Rodríguez Demorizi, pero los españoles-dominicanos no podían tener acceso a los secretos de Estado de la monarquía española Por eso se quedaron pasmados en 1795.(En Invasiones haitianas. Ciudad Trujillo, Del Caribe, p. 7, nota 1).

Pero ya José Godoy, Príncipe de la Paz y duque de la Alcudia, valido y amante de la esposa de Carlos IV, tenía muy claro el problema, tal como lo expresa al enjuiciar dicho convenio en sus Memorias publicadas en París varios años después del Tratado de Basilea. Marrero Aristy, dolido, como todo hispanófilo, transcribe la opinión de Godoy: “Ningún tratado de la Francia con las demás potencias en aquella época (y en las posteriores mucho menos) ofreció menos sacrificios que el tratado de Basilea entre Francia y España, si es que se puede llamar sacrificio a la cesión de la parte española de la isla de Santo Domingo, tierra ya de maldición para los blancos, y verdadero cáncer agarrado a las entrañas de cualquiera que sería su dueño en adelante. Nuestros principales colonos la tenían ya de hecho abandonada: su posesión era una carga y un peligro continuo; muchas poblaciones y parroquias habían sucumbido por la dura necesidad al poder anárquico de los negros y mulatos… Lejos de perder, ganamos en quitarnos los compromisos que ofrecía aquella isla.” (Marrero I, 183).

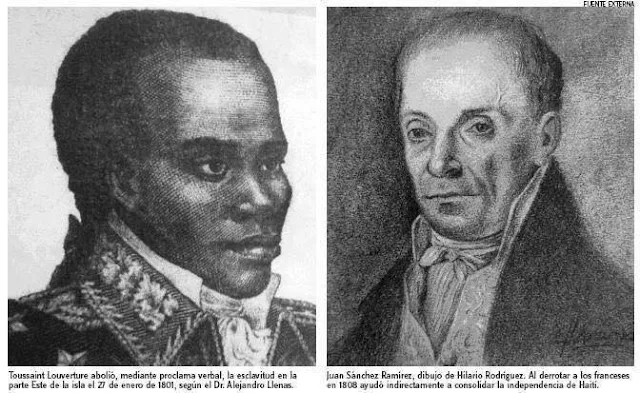

Ni siquiera esta declaración tajante de Godoy ni el desprecio de España a la Reincorporación de Sánchez Ramírez en 1808 y a la Anexión de Pedro Santana en 1861, pese a haberse convertidos en república independiente en 1844 y 1865, han podido eliminar de la mentalidad de la inmensa mayoría de los dominicanos la servidumbre voluntaria al etnocentrismo de España, ya república, ya monarquía. Es como una psico-dependencia de unos hijos cuya madre les ha abandonado. El peso muerto de una ideología puede durar siglos, si no milenios, y es más difícil de remover que un cementerio.

De todos los intentos de las autoridades francesas de la parte occidental por apoderarse de la parte oriental, el más peligroso fue el de la batalla del Limonal (o Limonade) y el Guarico ocurrida el 21 de enero de l691. Pero como sucedió en aquel lejano pasado, y sucedió hasta 1856, las armas españolas-dominicanas primero; y luego las dominicanas solas a partir del 27 de febrero de 1844, rechazaron con firmeza tales intentos de franceses y haitianos.

Y no solamente por las armas, sino con la introducción por segunda vez en la historia de la isla de un viejo mito, el del Santo Cerro y la virgen de la Merced, leyenda inventada por Colón y los cronistas. Esta vez la guerra se hizo con el lienzo de la virgen de la Merced “en el cuerpo de la batalla” en socorro de las tropas españolas en el Limonal, donde también por primera vez participó “un gran número de hombres de color” (Marrero I, 160). Lo mismo está por documentarse en el caso de la derrota de Penn y Venables en 1655 con los lanceros, hecho que dio lugar a la leyenda de los cangrejos que contribuyeron a la derrota de los ingleses, copiada de la leyenda de los galos que asediaron a Roma en el año 390 A.C. Como los lanceros eran negros, la fábula de los historiadores les borra con los cangrejos. Borradura de los miembros del partido del signo alojados en la Academia Dominicana de la Historia, desde su fundación.

Thomas B. Lawler, con la ingenuidad de su historicismo, narra el suceso: “Pero el capitolio de Roma, que se encontraba en la parte más elevada de la ciudad, no había aún sido tomado, porque además de estar en una colina muy escarpada, estaba muy bien resguardado. Los galos pensaron tomarlo por medio del engaño, y de noche subieron la difícil colona como pudieron. Los romanos guardaban unos gansos en el capitolio. Cuando los galos iban acercándose a la cima entre la oscuridad, los gansos empezaron a graznar. Los romanos se pusieron a la defensa inmediatamente y el capitolio fue salvado.” (Historia general del mundo. s/l y s/e.). Introducción vieja del mito y la naturaleza en el discurso histórico, propio de historiadores pre-modernos. Es una operación anti-Tucídides.

A Carlos Sigüenza y Góngora, el intelectual más completo de Nueva España después de sor Juana Inés de la Cruz, le llegaron los informes y documentos de esta victoria militar y se hizo eco de ella en un texto que Rodríguez Demorizi reproduce en Relaciones históricas de Santo Domingo, t. I, y en parte Marrero (I,163-64).

(*) Publicado en Areíto del periódico Hoy el 1 de noviembre de 2014 y reproducido con permiso del autor en Acento.com.do de la misma fecha.