Vida de Camilo

Jorge Camilo Torres Restrepo nació en Bogotá el 3 de febrero de 1929. Sus padres fueron Calixto Torres Umaña, prestigioso médico, e Isabel Restrepo Gaviria. De familia acomodada, burguesa y liberal. Vivió junto con su familia en Europa, entre 1931 y 1934. En 1937, el matrimonio se disolvió, y Camilo pasó a vivir con su madre y su hermano Fernando.

Se graduó como bachiller en el Liceo Cervantes en 1946. Luego de estudiar un semestre de derecho en la Universidad Nacional de Colombia, ingresó al Seminario Conciliar de Bogotá, donde permaneció siete años, tiempo durante el cual Camilo se comenzó a interesar por la realidad social, creando un círculo de estudios sociales, junto con su compañero Gustavo Pérez. Como cristiano, se sintió atraído por el tema de la pobreza y la justicia social.

Camilo se ordenó como sacerdote en 1954, y luego viajó a Bélgica a estudiar sociología en la Universidad de Lovaina. Durante su estadía en Europa, hizo contacto con la Democracia Cristiana, el movimiento sindical cristiano, y con los grupos de resistencia argelina en París, factores que lo llevaron a acercarse a la causa de los oprimidos. Fundó con un grupo de estudiantes colombianos de la universidad el ECISE (Equipo colombiano de investigación socioeconómica).

En 1958 se graduó como sociólogo con el trabajo “Una aproximación estadística a la realidad socioeconómica de Bogotá” (publicado en 1987 como “La proletarización de Bogotá”), que fue uno de los pioneros en sociología urbana del país. En 1959 regresó a Bogotá y fue nombrado capellán de la Universidad Nacional. Allí, junto con Orlando Fals Borda, fundó la Facultad de Sociología en 1960, a la que estuvo vinculado como profesor.

Sus investigaciones sociológicas iniciadas con su tesis de grado lo llevaron a familiarizarse con las estructuras sociales tanto urbanos como rurales. Fundó el Movimiento Universitario de Promoción Comunal (MUNIPROC), y desarrolló trabajos de investigación y de acción social en barrios populares y obreros de Bogotá, como el barrio Tunjuelito. Como capellán, introdujo en Colombia muchas de las reformas del II Concilio Vaticano, como dar la misa de frente y no de espaldas, y decirla en español y no en latín. Pregonó que el problema no era rezar más sino amar más.

En 1961 empezó a tener problemas con el cardenal Concha Córdoba, quien no veía con buenos ojos las labores de Camilo. La situación fue tornándose espinosa, hasta que el prelado lo destituyó de su cargo de capellán, de los trabajos académicos y de las funciones administrativas que tenía en la Universidad Nacional.

Colaboró con la investigación dirigida por Germán Guzmán, publicada como “La violencia en Colombia” (1962, segundo tomo 1964). En 1963 presentó el ensayo “La violencia y los cambios socioculturales en las áreas rurales colombianas”, en el primer Congreso Nacional de Sociología. Hizo parte del Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA) y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Presionado por el alto clero, en 1965 renunció al sacerdocio.

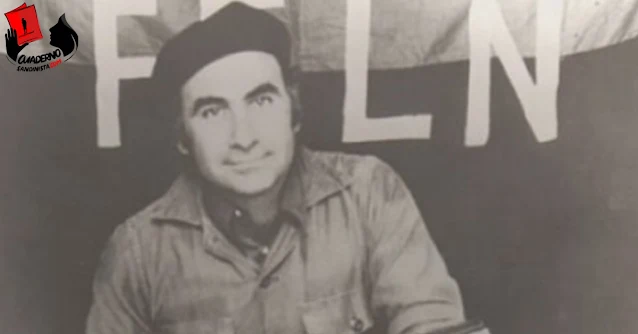

Ése año, planteó una plataforma para un movimiento de unidad popular, gestando así a la fuerza política “Frente Unido del pueblo”. Desarrolló numerosas manifestaciones y actos públicos, y publicó el semanario “Frente Unido”. Igualmente hizo contacto con el Ejército de Liberación Nacional, conformado en 1964, con el que acordó la continuación de la agitación política en las ciudades, y su posterior ingreso a la organización cuando se considerase necesario.

El segundo semestre de 1965 Camilo trabaja en el impulso al Frente Unido y en la publicación del semanario del movimiento (el “Frente Unido”). Camilo llenó las plazas públicas y tuvo un vertiginoso ascenso político. Ratificó el abstencionismo como posición revolucionaria.

Luego del hostigamiento y la persecución estatal, se vinculó en noviembre al ELN, y lanzó la “Proclama a los colombianos”. En su primer combate, el 15 de febrero de 1966, murió en combate en Patiocemento, Santander. Sus restos mortales fueron sepultados en algún lugar clandestino, desconocido hasta el momento.

Pensamiento político

Camilo formó parte de una iglesia contestataria internacional que se desarrolla en la década de 1960, convirtiéndose en una de sus figuras principales. El cristianismo bien entendido suponía, para Camilo, la creación de una sociedad justa e igualitaria. Esto lo tradujo como la obligación de hacer una profunda revolución, que despojara del poder a los ricos y explotadores (la oligarquía), para darle paso a una sociedad socialista.

Los principales planteamientos de Camilo Torres pueden sintetizarse en las siguientes ideas en torno a la situación nacional: para transformar el país y lograr el bienestar de la clase popular es necesario liberar al país del imperialismo norteamericano y de la oligarquía que sirve a sus intereses; es necesaria la fusión, la movilización y la vinculación de los sectores pobres de la población a la lucha por la construcción de un nuevo Estado. Por esto, debe generarse la unidad del movimiento revolucionario y opositor, aglutinando a las masas oprimidas del país; debe tenerse la convicción de llevar la lucha hasta el final afrontando todas las consecuencias; y por último, los cristianos no solamente tienen la posibilidad de participar en la revolución, sino que tienen la obligación de hacerlo (“el deber de todo cristiano es ser revolucionario, y el deber de todo revolucionario es hacer la revolución”).

Otro elemento fundamental en el pensamiento de Camilo lo constituyó su esfuerzo por conciliar el cristianismo con el marxismo, impulsando un nuevo tipo de sociedad de carácter socialista y cristiano, basado en la justa distribución de la riqueza. “Los marxistas luchan por la nueva sociedad, y nosotros, los cristianos, deberíamos estar luchando a su lado”.

Todo este proceso debe ser desarrollado, como lo plantea Camilo, a partir de la acción popular, combinando la actividad política con la militar, y llevando a cabo labores políticas y organizativas a partir de las bases, es decir, en estrecha relación con el pueblo.

La formación del pensamiento político de Camilo estuvo marcado por varias etapas. En primer lugar, tuvo una formación cristiana católica, pero siempre estando vinculado a la realidad social, y a la situación de pobreza de la población colombiana. Posteriormente viajó a Europa donde se formó como sociólogo, pero también donde hizo contacto con el mundo socialista y el movimiento obrero.

A su regreso a Colombia, Camilo se planteó complementar sus esfuerzos por el bienestar de los pobres con la actividad científica e investigativa, a partir de sus conocimientos de sociología. En este sentido, desarrolló proyectos de acción social y comunitaria, en los que puso el saber sociológico al servicio de los sectores pobres.

Pero sus labores fueron truncadas y entorpecidas por la burocracia gubernamental y el régimen político, factor por el cual Camilo pasó a participar en el campo político, oponiéndose al sistema del Frente Nacional (1958-1974) en el que los partidos tradicionales, el liberal y el conservador, se repartirían el poder milimétricamente, excluyendo a los demás sectores políticos. En esta perspectiva, Camilo gestó e impulsó el “Frente Unido del pueblo”, en el que buscaba aglutinar a todas las fuerzas políticas revolucionarias y de oposición en torno a la “Plataforma del Frente Unido”, que constaba de diez puntos, los cuales hacían referencia a: reforma agraria, reforma urbana, planificación, política tributaria, política monetaria, nacionalizaciones, relaciones internacionales, salud, familia y fuerzas armadas.

La incapacidad de lograr cambios auténticos y profundos por medios pacíficos y legales, llevó a Camilo a plantearse la necesidad de la lucha armada como medio para el establecimiento de un nuevo estado y una nueva sociedad, de carácter socialista. Por ello se vinculó al ELN, donde esperaba alcanzar la realización de la revolución en Colombia, hasta que cayó muerto en su primer combate.*

Su ejemplo inspiró a movimientos de sectores cristianos como el grupo “Golconda”, o el caso chileno de “Sacerdotes para el socialismo”, impulsor del ascenso de Salvador Allende, y a personalidades como el padre Ernesto Cardenal, participante de la rebelión sandinista en Nicaragua, y en general, a las comunidades eclesiales de base, que conformaron una nueva iglesia latinoamericana comprometida con el cambio revolucionario, originándose la corriente conocida como la “teología de la liberación”.

Igualmente, el ejemplo de Camilo fue retomado por sacerdotes comprometidos que se vincularon a la lucha armada, como los casos de los españoles Domingo Laín y Manuel Pérez, que morirían combatiendo con el ELN. (Pérez llegó a ser comandante político de la organización, hasta que murió por una enfermedad en 1998).

Hoy en día, su ejemplo se mantiene en la lucha revolucionaria que mantiene el Ejército de Liberación Nacional desde hace 38 años, y su pensamiento perdura en estudiantes, obreros y campesinos de toda Colombia y América Latina.

Edgar Camilo Rueda Navarro

2002

Bibliografía sobre Camilo Torres

Sobre Camilo se han escrito numerosas obras que trascienden todos los géneros, en las que se pueden encontrar ensayos, libros, tesis de grado, artículos, reportajes, etc., así como obras a nivel internacional. Las más destacadas son:

SOTO APARICIO, Fernando. “La siembra de Camilo”. (novela). Bogotá, Plaza y Janés, 1971.

BRODERICK, Walter. “Camilo Torres. El cura guerrillero”. Bogotá, Círculo de lectores, 1977. {edición colombiana}

VILLANUEVA, Orlando. “Camilo. Acción y utopía”. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1995.

HABEGGER, Norberto. “Camilo Torres, el cura guerrillero”. Buenos Aires, Peña Lillo, 1967.

LÓPEZ, María. “Camilo camina en Colombia”. Bogotá, 1989.

TRUJILLO, Francisco. “Camilo y el Frente Unido”. Bogotá, 1987.