Un espacio para compartir ideas, imágenes, propuestas, versos y la esperanza de un mundo mejor... Tel. 849 637 3922.

domingo, febrero 02, 2025

Lunes 3 de febrero día sin inmigrantes.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

sábado, febrero 01, 2025

Ya lo pensaste bien.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

Documental, Aqui nacio el merengue

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

El Merengue Dominicano documental

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

ÑICO LORA: el Cantor de un Pueblo

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

No a la presa de cola en Cotuí.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

De nuevo en San simón

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

Vasija hecha con el fruto del higüero.

Hace mucho tiempo cuando vivíamos en el campo, comíamos

en estas vasijas hechas del fruto del higüero y comíamos con cucharas hechas

de las hojas de la maya, cuyo nombre científico es bromelia pingin, hoy tengo

una vasija de higüero, gracias a mi cuñada Leónidas, recordar es vivir.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

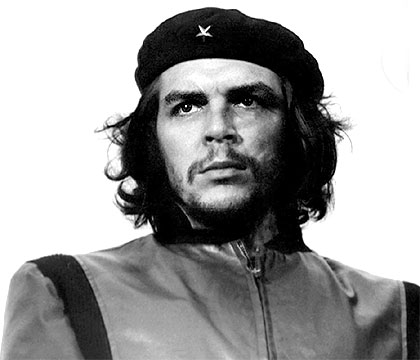

Che Guevara [Ernesto Guevara]

(Rosario, Argentina, 1928 - Higueras, Bolivia, 1967) Revolucionario iberoamericano. Junto con Fidel Castro, a cuyo movimiento se unió en 1956, fue uno de los principales artífices del triunfo de la revolución cubana (1959). Desempeñó luego cargos de gran relevancia en el nuevo régimen, pero, insatisfecho con la inoperancia de los despachos y fiel a su propósito de extender la revolución a otros países de Latinoamérica, en 1966 retomó su actividad guerrillera en Bolivia, donde sería capturado y ejecutado un año después.

Ernesto Che Guevara

Entregada así su vida en la lucha contra el imperialismo y la dictadura, el Che Guevara se convirtió en el máximo mito revolucionario del siglo XX. Fue de inmediato un icono de la juventud del Mayo del 68, y su figura ha quedado como símbolo atemporal de unos ideales de libertad y justicia que, como los héroes de antaño, juzgó más valiosos que la propia vida. Todavía en nuestros días se exhibe con frecuencia, en las acciones contestatarias, aquel perfil suyo basado en la célebre fotografía de Alberto Korda.

Biografía

Ernesto Che Guevara nació en una familia acomodada de Argentina, en donde estudió medicina. Su militancia izquierdista le llevó a participar en la oposición contra Juan Domingo Perón; desde 1953 viajó por Perú, Ecuador, Venezuela y Guatemala, descubriendo la miseria dominante entre las masas de Hispanoamérica y la omnipresencia del imperialismo norteamericano en la región, y participando en múltiples movimientos contestatarios, experiencias que lo inclinaron definitivamente hacia el marxismo.

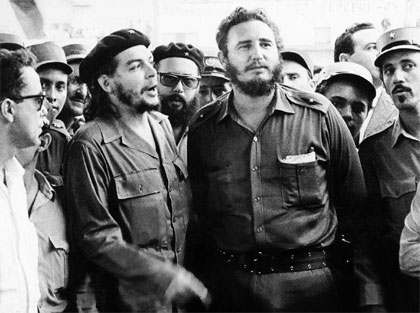

En 1955 Ernesto Che Guevara conoció en México a Fidel Castro y a su hermano Raúl Castro, que preparaban una expedición revolucionaria a Cuba. Guevara trabó amistad con los Castro, se unió al grupo como médico y desembarcó con ellos en Cuba en 1956. Instalada la guerrilla en Sierra Maestra, Guevara se convirtió en lugarteniente de Fidel y mandó una de las dos columnas que salieron de las montañas orientales hacia el oeste para conquistar la isla. Participó en la decisiva batalla por la toma de Santa Clara (1958) y finalmente entró en La Habana en 1959, poniendo fin a la dictadura de Fulgencio Batista.

El Che con Fidel Castro

El triunfo de la revolución, llevada a cabo con escasos medios, se vio facilitado por la insostenible situación del país en aquellos años. Pese a registrar la más alta renta per cápita de América Latina, la riqueza se concentraba en pocas manos; este fortísimo desequilibrio social se repetía en los marcados contrastes entre el campo y la ciudad. En el plano político, la corrupción, los mecanismos clientelares y la inoperancia se habían acentuado hasta límites insospechados bajo el régimen despótico y autoritario de Fulgencio Batista; su gobierno logró hacer coincidir en su contra a los sectores más dispares de opinión e intereses. La economía cubana, en extremo condicionada por la presencia de Estados Unidos, se basaba en el turismo en las áreas urbanas y en una agricultura de carácter capitalista que había generado un numeroso proletariado rural, determinante en el proceso revolucionario.

De la revolución a la política

El nuevo régimen revolucionario concedió a Guevara la nacionalidad cubana y le nombró jefe de la Milicia y director del Instituto de Reforma Agraria (1959), luego presidente del Banco Nacional y ministro de Economía (1960), y, finalmente, ministro de Industria (1961). En aquellos años, Guevara representó a Cuba en varios foros internacionales, en los que denunció frontalmente el imperialismo norteamericano. En un viaje alrededor del mundo se entrevistó con Gamal Abdel Nasser, Jawaharlal Nehru, Sukarno y Josip Broz Tito (1959); en otro viaje conoció a diversos dirigentes soviéticos y a los chinos Chu En-Lai y a MaoTse-Tung.

En la tarea de la construcción en Cuba de una nueva sociedad, y especialmente en el campo de la economía, el Che Guevara fue uno de los más incansables colaboradores de Fidel Castro. En la polémica económica que tuvo lugar en los inicios del nuevo régimen se decantó por una interpretación original, creativa y no burocrática ni institucionalizada de los principios marxistas. Buscando un camino para la independencia real de Cuba, se esforzó por la industrialización del país, ligándolo a la ayuda de la Unión Soviética, una vez fracasado el intento de invasión de la isla por Estados Unidos y clarificado el carácter socialista de la revolución cubana (1961).

Fragmento de un discurso de Guevara ante la ONU

(Nueva York, 11 de diciembre de 1964)

Su inquietud de revolucionario profesional, sin embargo, le hizo abandonar Cuba en secreto en 1965 y marchar al Congo, donde luchó en apoyo del movimiento revolucionario en marcha, convencido de que sólo la acción insurreccional armada era eficaz contra el imperialismo.

En Bolivia

Relevado ya de sus cargos en el Estado cubano, el Che Guevara volvió a Iberoamérica en 1966 para lanzar una revolución que esperaba que fuese de ámbito continental: valorando la posición estratégica de Bolivia, eligió aquel país como centro de operaciones para instalar una guerrilla que pudiera irradiar su influencia hacia Argentina, Chile, Perú, Brasil y Paraguay. Al frente de un pequeño grupo intentó poner en práctica su teoría, según la cual no era necesario esperar a que las condiciones sociales produjeran una insurrección popular, sino que podía ser la propia acción armada la que creara las condiciones para que se desencadenara un movimiento revolucionario; tales ideas quedaron recogidas en su libro La guerra de guerrillas (1960).

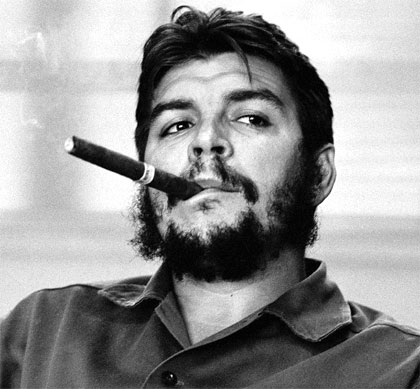

El Che, mito revolucionario

Sin embargo, su acción no prendió en las masas bolivianas. Desde un principio su grupo, bautizado como Ejército de Liberación Nacional y compuesto por veteranos cubanos de Sierra Maestra y algunos comunistas bolivianos, se encontró con la falta de apoyo de los campesinos, ajenos por completo al movimiento. Sin ningún respaldo popular en el mundo rural, y sin apoyo en las grandes ciudades por el rechazo de las organizaciones políticas comunistas, las posibilidades de éxito menguaron drásticamente.

Aislado en una región selvática en donde padeció la agudización de su dolencia asmática, Ernesto Guevara fue delatado por campesinos locales y cayó en una emboscada del ejército boliviano en la región de Valle Grande, donde fue herido y apresado el 8 de octubre de 1967. Dado que el Che se había convertido ya en un símbolo para los jóvenes de todo el mundo, los militares bolivianos, aconsejados por la CIA, quisieron destruir el mito revolucionario, asesinándole para después exponer su cadáver, fotografiarse con él y enterrarlo en secreto. En 1997 los restos del Che Guevara fueron localizados, exhumados y trasladados a Cuba, donde fueron enterrados con todos los honores por el régimen de Fidel Castro.

La imagen de Ernesto Che Guevara queda incompleta si no se consideran, junto a la de revolucionario, sus facetas como ideólogo y teórico de la guerrilla, de la lucha armada en pequeños grupos como única forma revolucionaria de actividad política posible en los países subdesarrollados. Sus ideas se hallan expuestas en textos como el famoso Mensaje a la Tricontinental (1967) y el ya citado libro La guerra de guerrillas (1960).

Si bien escribió muchísimo, la mayor parte de su obra sigue inédita. La integran manuscritos, cartas, discursos, proclamas y, sobre todo, artículos publicados en Verde olivo, el órgano de las Fuerzas Armadas cubanas, en las que el Che ostentaba el grado de comandante. Los más recordados son aquellos en los que evoca la revolución cubana (Una revolución que comienza, 1959 y siguientes) y los de política económica (Contra el burocratismo, 1963 y siguientes). Del diario que Ernesto Guevara había ido escribiendo durante toda su vida, se publicó póstumamente la parte referente a la guerrilla boliviana: Diario del Che en Bolivia (1968).

Este último libro, que relata su lucha guerrillera en Bolivia hasta el día inmediatamente anterior a su captura, constituye el más impresionante testimonio de su personalidad. El Che describe el día a día de la guerrilla por dentro, en su aspecto cotidiano; las mil dificultades prácticas, las debilidades, los errores y litigios entre compañeros y su precario estado de salud dan lugar a un cuadro nada idealizado. Pero es sobre todo el estilo casi distanciado de este diario, incluso en los momentos más difíciles, lo que revela el lado humano del Che en el último período de su vida: en su ánimo reinaban una enorme calma y una profunda serenidad, debidas a la íntima convicción de lo justo de sus ideales y a la razonada aceptación del riesgo de morir en la lucha.

Cómo citar este artículo:

Tomás Fernández y Elena Tamaro. «» [Internet]. Barcelona, España: Editorial Biografías y Vidas, 2004. Disponible en [página consultada el 1 de febrero de 2025].

Informacion y fotos tomadas de la red.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

El legado de Pablito Mirabal sigue oculto, nadie lo promueve: Ni el día de la juventud.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

jueves, enero 30, 2025

Ángel Viloria - Apriétame un Poco Más (1954), MUSICA TIPICA DOMINICANA.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

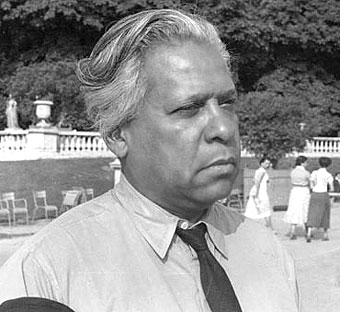

Nicolás Guillén.

(Camagüey, 1902 - La Habana, 1989) Poeta cubano. Por su obra ligada a las tradiciones afrocubanas, es considerado el máximo representante de la llamada «poesía negra» centroamericana y una de las principales figuras de la cultura de la isla. Nicolas Guillén cursó un año de derecho en La Habana, antes de abandonar la universidad y volver a su ciudad, donde trabajó como tipógrafo y se dedicó al periodismo en la redacción de El Camagüeyano, en cuyas páginas inició también su actividad literaria.

Nicolás Guillén

A partir de 1925 Nicolas Guillén se instaló en la capital, donde participó activamente en la vida cultural y política de protesta, lo que le supuso breves arrestos y períodos de exilio en varias ocasiones. En 1937, cuando había publicado ya sus primeros tres libros, ingresó en el Partido Comunista de Cuba, fundado por su amigo y también poeta Rubén Martínez Villena, y participó en el célebre Congreso por la Defensa de la Cultura, realizado en Valencia en plena Guerra Civil española, donde conoció a Pablo Neruda, Rafael Alberti, Federico García Lorca y Octavio Paz, y su obra alcanzó difusión europea.

A su regreso a Cuba, Nicolas Guillén dirigió la revista Mediodía y participó de los movimientos de vanguardia en las tribunas de Gaceta del Caribe y Revista Avance. Pasó luego años de exilio, viajando por Sudamérica, y en 1956 recibió el Premio Lenin de la Unión Soviética. El triunfo en 1959 de la revolución liderada por Fidel Castro y el Che Guevara le permitió regresar a la isla, donde desempeñó distintos cargos (como la presidencia de la Unión de Escritores, desde 1961) y misiones diplomáticas de relieve.

La obra poética de Nicolas Guillén

La actividad literaria de Nicolás Guillén se inició en el posmodernismo, aunque pronto su producción se inscribió dentro de la llamada línea realista de los múltiples vanguardismos cubanos, cultivando como ningún otro autor la llamada «poesía negra», tendencia surgida en torno a 1930 en las Antillas.

Desde su condición de mulato expresó con un peculiar sentido rítmico la temática del mestizaje, en un contexto social y político que manifestaba la dura opresión y servidumbre sufrida por el pueblo. En sus comienzos le caracterizó incluso una fonética afrocubana, que más tarde abandonó para desmarcarse de la tradición oral folclórica.

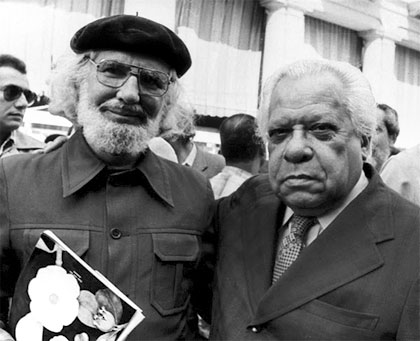

Con el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal

A esta primera época pertenecen Motivos de son (1930) y Sóngoro cosongo (1931). Poco después, con West Indies Limited (1934), se alejó del mero ejercicio rítmico para incorporar la protesta política y antiimperialista, orientándose hacia una cólera militante y comprometida con el hombre.

El poema más conocido de este libro, Balada de los dos abuelos, indicó la madura aceptación de lo africano y de lo español en una misma sangre: el abuelo blanco y el abuelo negro, que evocan además la crueldad del tráfico de esclavos. En poemas como Sensemayá y La muerte del Ñeque se inspiró en ritos y creencias africanos, sin que ello supusiera un rechazo de la cultura blanca.

Nicolas Guillén siguió evolucionando en la dirección de las preocupaciones políticas y sociales con Cantos para soldados y sones para turistas (1937), donde todavía conservó formas propias del canto y de la danza afrocubana. Al mismo tiempo, sin embargo, se hicieron ya evidentes algunos de los rasgos estilísticos que predominaron en su lírica posterior, como las transgresiones sintácticas ya aparecidas en la poesía del fundador del futurismo, el italiano Filippo Tommaso Marinetti, y el uso frecuente de «jitanjáforas» (palabras sin sentido empleadas por su sonoridad o su poder evocador) que había caracterizado la obra del poeta vanguardista cubano Mariano Brull, así como la rima aguda, las reiteraciones o la enumeración.

En el mismo año de 1937 lanzó, en Poemas en cuatro angustias y una esperanza, una acusación contra la barbarie de la Guerra Civil española y el asesinato de Federico García Lorca. Después, aunque conservó siempre una particular claridad expresiva popular, el elemento rítmico fue decreciendo en beneficio de un tono más elevado y ambicioso desde El son entero (1947) hasta La paloma de vuelo popular (1958) y sus poesías en sazón revolucionaria de Antología mayor (1964), donde mostró su compromiso con la Revolución cubana y los desheredados del mundo.

Además, su poesía se hizo eco también de las inquietudes neorrománticas y metafísicas del momento, como la trascendencia del amor y la muerte, que ocuparon un espacio importante en su obra. Otras obras en esta dirección fueron Tengo (1964), donde manifestó su júbilo ante la Cuba revolucionaria, y Poemas de Amor, que apareció el mismo año.

Más tarde publicó títulos como El gran zoo (1967), La rueda dentada (1972), El diario de a diario (1972) y Por el mar de las Antillas anda un barco de papel (1977). Además, en Prosa de prisa (1975-1976) recogió una selección de sus trabajos periodísticos. Y aún dentro de su poesía cabe destacar el singular Poemas para niños y mayores de edad (1977), libro en que siguió demostrando su gran capacidad para conjugar preocupaciones diversas y encontrar formas de expresión constantemente renovadas.

Cómo citar este artículo:

Tomás Fernández y Elena Tamaro. «Biografia de Nicolás Guillén» [Internet]. Barcelona, España: Editorial Biografías y Vidas, 2004. Disponible en https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/guillen_nicolas.htm [página consultada el 30 de enero de 2025].

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.

Un espacio para compartir los sueños y las esperanzas de juntos poder contruir un mundo mejor a través de la poesía.