Historia Dominicana en Gráficas

Un espacio para compartir ideas, imágenes, propuestas, versos y la esperanza de un mundo mejor... Tel. 849 637 3922.

Páginas

martes, julio 22, 2025

Tratado de Basilea. Acuerdo de paz firmado el 22 de julio de 1795 mediante el cual España cedió a Francia la colonia de Santo Domingo.

Análisis de la IA del poema "Mi origen"

Este poema de Domingo Acevedo, "Mi origen", es una profunda y conmovedora reflexión sobre la nostalgia, el exilio, la pérdida de identidad y la persistencia de la memoria ancestral de una persona con raíces africanas en el Caribe.

Análisis del poema "Mi origen"

El poema se construye sobre una serie de metáforas y sensaciones que evocan el dolor histórico del pueblo africano esclavizado y su descendencia. Aquí desglosamos sus elementos principales:

La nostalgia y el origen perdido: Desde el inicio, el hablante establece una conexión inquebrantable con África, descrita como un "origen perdido" que la "tarde recrea ante mis ojos". Esta recreación no es alegre, sino que viene acompañada de una profunda "nostalgia", un anhelo por algo que nunca experimentó directamente, pero que lleva en su esencia.

El exilio y la pérdida de identidad: El "exilio" no es solo físico, sino temporal y generacional. Ha durado "largos años" (siglos), llevando a la "pérdida de nuestra identidad". La imagen de "lirios de agua" floreciendo de los ojos por la tristeza sugiere una belleza melancólica que surge del dolor.

La pena acumulada y las heridas abiertas: La "pena acumulada durante estos siglos de huir a ningún lado" es una carga ancestral. La metáfora del "látigo de sal" que golpea la memoria es poderosa, ya que el látigo evoca la esclavitud, y la sal, además de su función punzante, puede simbolizar la preservación de la memoria dolorosa que impide que las heridas cicatricen completamente, haciéndolas "sangrar bajo el sol púrpura de nuestro ocaso". El "agrio sabor de la ausencia" refuerza la sensación de pérdida y un vacío dejado por el olvido forzado.

África como ilusión y resignación: A pesar del dolor, África sigue siendo "la ilusión más dulce" en el corazón del hablante. Hay una aceptación, una "resignación a morir en esta tierra tan ajena y tan mía", lo que encapsula la dualidad de la identidad caribeña: arraigada en un nuevo suelo, pero con el espíritu y la historia en otro continente. La frase "mi vida sigue allá, en la aldea de donde una noche mi ADN sin querer empezó a viajar" es una manera poética de describir el trauma transgeneracional y la diáspora forzada.

La memoria ancestral revivida: El poema alcanza su clímax con la aparición de la abuela Mamá Tita, quien, "quinientos años después", se convierte en un puente viviente hacia el pasado. A través de su "mirada triste", el hablante es transportado directamente al momento de la captura: el "estruendo de los arcabuces", los gritos, la "aldea incendiada", el "sendero de horror" y la "embarcación anclada en un océano de cadáveres". Esta vívida descripción subraya la brutalidad del "viaje sin retorno hacia el dolor".

La persistencia del espíritu a pesar del sufrimiento: A pesar de que el hablante era "menos que un sentimiento perdido en la memoria de alguien que aún no había nacido", ya llevaba "sobre mis hombros el peso de una historia de látigo y sudor". Sin embargo, el poema termina con una nota de resistencia y resiliencia: la vida, a pesar de todo, "nunca dejó de ser un canto que en las noches se multiplicaba en la voz alegre de las tamboras". Esto resalta la capacidad del espíritu africano y su diáspora para transformar el dolor en expresión cultural, música y alegría, un legado de supervivencia y afirmación de la identidad.

En resumen, "Mi origen" es un poema que explora la complejidad de la herencia africana en la diáspora, tejiendo la tristeza del pasado con la fuerza de la memoria y la resistencia cultural. Domingo Acevedo logra, a través de imágenes potentes y un lenguaje evocador, dar voz a la experiencia de miles de personas cuyas raíces fueron arrancadas, pero cuyo espíritu y legado persisten.

Fotos tomadas de la red.

"Eugenio María de Hostos

El único extranjeroque esta sepultadoen el PanteónNacionalde la RepúblicaDominicana "Eugenio María de Hostos fue un ilustre educador, sociólogo, filósofo y patriota puertorriqueño, nacido el 11 de enero de 1839 en Mayagüez, Puerto Rico.

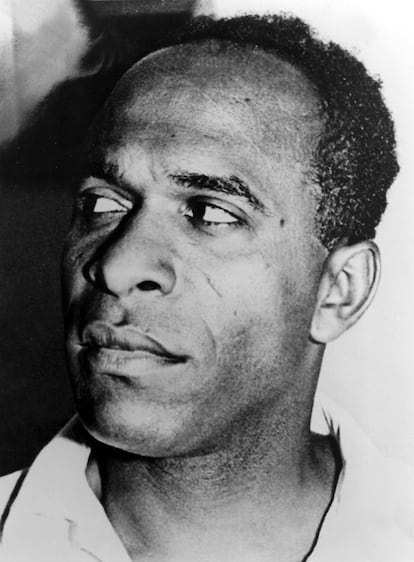

Frantz Fanon: un clásico para entender el colonialismo

Frantz Fanon: un clásico para entender el colonialismo

El escritor martinico ilustró magistralmente el trauma colonial. A 60 años de su fallecimiento, recordamos su obra y su legado

El 6 de diciembre de 1961 el psiquiatra e intelectual oriundo de la Martinica francesa Ibrahim Frantz Fanon sucumbía ante la impiadosa leucemia que cortó su vida en lo más álgido de su producción académica; con solo 36 años, y en el año de publicación de su última obra, el clásico Los condenados de la Tierra. El pensador marcó una época a partir de sus escritos y falleció en un momento clave de la historia africana, el de la llegada de las independencias, época de la cual fue testigo y protagonista al haber militado en el Frente Nacional de Liberación (FLN, en francés) durante la guerra por la emancipación de Argelia (1954-1962). Su vivencia, en tanto psiquiatra, fue fundamental al efecto de retratar el perfil de las personas colonizadas en el libro que se volvió una referencia obligada en los estudios sobre el colonialismo.

Colonialismo y enajenación

Al calor de la guerra en Argelia, que al momento de escritura de Los condenados de la tierra llevaba siete años, Fanon escribió que la descolonización siempre se trata de un proceso violento y que deshumaniza al colonizado, negándole su pasado, su esencia y sus valores. “El colonialismo no es una máquina de pensar, no es un cuerpo dotado de razón. Es la violencia en estado de naturaleza”, opinaba en las primeras páginas de su ensayo.

El sistema colonial construye y perpetúa estereotipos. Fanon los denunció constantemente. En 1961 explicaba que el opresor fue definido por el colonizado como enemigo de los valores, desprovisto de estos, así como de moral. La deshumanización llevó al extremo de comparar al africano con los animales. “El lenguaje del colono es un lenguaje zoológico”, agregó el psiquiatra.

Las apreciaciones enunciadas tuvieron aval en el discurso científico de la época. En este campo, en Francia antes de 1954, se había concluido que el argelino era un criminal nato, un homicida impulsivo y despiadado, que mataba por nada, y siempre robaba de modo violento. Incluso algunas observaciones similares se hicieron en Túnez y en Marruecos de lo que se concluyó el estereotipo de un criminal norafricano.

Fanon denunció el contenido de la enseñanza francesa acerca de los súbditos a partir de teorías metropolitanas que los asociaban a la inferioridad y la agresividad. En uno de estos estudios el indígena norafricano aparece como casi desprovisto de corteza cerebral o, en otro, el africano es comparado con un europeo lobotomizado. En conclusión, para varios especialistas franceses, la estructura mental del africano lo predisponía a ser casi un animal.

El autor de Los condenados de la tierra lo definió en un marco de cierta ambigüedad como un ser acorralado. Por un lado, temeroso y hasta hostil al opresor; por otra parte lo envidiaba, deseando ocupar su lugar y hasta dormir en su cama, poseyendo a su esposa. La ciudad de este le estaba prohibida al indígena, la separación entre los dos mundos era una realidad y por esa distancia y la propia violencia inherente del sistema, el colonizado vivía en un estado de tensión permanente.

El autor caribeño pensó al colonizado como un perseguido que sueña siempre con transformarse en perseguidor

Dicha tensión se manifestaba en el deseo de traspasar los límites que se le imponían bajo la amenaza o aplicación de la coerción. Por tal razón, esas tensiones eran sublimadas durante el sueño: “Son sueños musculares, sueños de acción, sueños agresivos. Sueño que salto, que nado, que corro, que brinco. Sueño que río a carcajadas (...). Durante la colonización, el colonizado no deja de liberarse entre las nueve de la noche y las seis de la mañana”, sintetizó. Como el africano no descargaba su violencia contra el europeo, lo hacía con otros de sus semejantes, a través de luchas internas, o de la religión. En estados de trance olvidaba su condición de sometimiento, aunque sea por un rato. No es casual que durante el colonialismo los hospitales estuvieran saturados de individuos con sus psiquis sumamente alteradas.

Liberación y guerra

Si el colonialismo, explicaba Fanon, es violencia pura, la respuesta debía ser igual de violenta. Como aquel sistema se construye por la fuerza de las armas, el sometido sabía que por medio de la misma le llegaría su hora. “El hombre colonizado se libera en y por la violencia”, sostuvo el autor.

Si el colonialismo, explicaba Fanon, es violencia pura, la respuesta del colonizado debía ser igual de violenta

No hay alternativa, explica él en sus páginas. La nueva sociedad debe nacer producto de la violencia y de la lucha armada revolucionaria. Fanon recomendó constituir un frente común contra el opresor. El colonizado se vio acorralado por la miseria y el hambre que lo empujaron cada vez más al acto desesperado de la pelea abierta y organizada. Fue el momento de ingresar en la morada prohibida del colonizador. “Progresivamente y de manera imperceptible la necesidad de un enfrentamiento decisivo se hace urgente y es experimentada por la gran mayoría del pueblo”, advirtió.

Y el comienzo de la liberación trajo alivio. Su inicio relajó al colonizado, la producción artística se tornó expresiva y hubo un reverdecer de las expresiones en general, más creatividad en las manifestaciones culturales y un resurgir de la imaginación. Además, Fanon constató que desde 1954 en Argelia casi desaparecieron los delitos comunes. Eso quiere decir que la agresividad del argelino fue superada a través de la liberación que supuso la guerra por la independencia.

La liberación, además de la redención del pueblo, el actor protagónico, también exigió la expulsión del extranjero, proceso consumado, por caso, en Argelia a partir de la independencia, en 1962. Pero los problemas de la organización del nuevo Estado surgirían pronto.

Primero el pueblo

La lucha armada es producto del pueblo, el alumbramiento de una nueva nación. Fanon evidenció que la violencia unificó al pueblo presionando al régimen colonial. Pese a que su maquinaria intentó dividir, fomentando tribus por doquier y otros artilugios, sin embargo, la violencia en su práctica sería totalizadora y nacional, tendiendo a eliminar el regionalismo y el tribalismo. Pero la unidad no concluía en estos puntos.

Cada colonizado en armas es un pedazo de la nación viva

En relación a los sectores más postergados, estos actores se recompusieron al integrarse en los esfuerzos de la lucha por la liberación nacional a nivel individual, al invadir, parafraseando al martinico, la ciudadela del colonizador. Por lo tanto, reconociendo que era la única forma todos estos individuos fueron unificados porque la lucha les prometió un horizonte reparador bajo el paraguas de la construcción de una nación. No obstante, también fragmentos de estos grupos se alinearon con el opresor.

“Cada colonizado en armas es un pedazo de la nación viva”, celebró el autor. El propósito era edificar una nación para expulsar a los intrusos. Pero la partida de los últimos no aclaró el panorama. La burguesía nacional tomó las riendas del poder una vez producida la descolonización y poco cambió. La miseria volvió a primar. Este nuevo grupo traicionó al pueblo y se alió con los actores externos, conduciendo al neocolonialismo y manteniendo a raya las aspiraciones populares. Fanon denunció la forma en que esta burguesía perdió sus aires renovadores y se transformó en instrumento del status quo previo.

El autor de Piel negra, máscaras blancas, sostuvo una denuncia muy fuerte. Los países independizados, apuntando a la descripción anterior, convirtieron sus gobiernos en dictaduras tribales, ya no burguesas. “Ese partido que afirmaba ser el servidor del pueblo, que pretendía favorecer el desarrollo del pueblo, desde que el poder colonial le entregó el país se apresura a conducir de nuevo al pueblo a su caverna”, profundizó el intelectual. En otras palabras, él criticó que los partidos estuviesen alejados del pueblo, de las masas.

El político no debe ignorar que el futuro permanecerá cerrado mientras la conciencia del pueblo sea rudimentaria, primaria, opaca

Su pedido urgente consistió en volver a tender puentes con las mismas y que el pueblo fuera protagonista de la lucha armada y del proceso ulterior de transformación. Postuló la importancia de que Gobierno y partido estuviesen al servicio del pueblo. “El político no debe ignorar que el futuro permanecerá cerrado mientras la conciencia del pueblo sea rudimentaria, primaria, opaca”, remató.

Como escribiera el filósofo existencialista francés Jean-Paul Sartre en el prólogo a la obra del martinico, el colonizado se cura de la neurosis colonial expulsando al colono con las armas. Sin embargo, de algún modo el neocolonialismo se perpetúa a 60 años de la publicación de Los condenados de la tierra. Las ex-metrópolis no han abandonado África del todo como supuso la mayor parte de la liberación política continental en la década de 1960. Aún hoy varios mecanismos sujetan a poblaciones y gobiernos africanos, como alertara y escribiera en 1961 Frantz Fanon.